PROFILE

TRANSCREATION®Labのインタビュー第3回は、KIGIの植原亮輔さんです。グラフィックやプロダクトの目の覚めるようなデザインを生み出しながら、アートへの独自の考えやビジネスを通して社会に創造性を接続していこうとする試みで新鮮な驚きをもたらし続けておられます。植原さんの着想がどのように創造的に翻訳されてこの世界に着地していくのか、そのプロセスを丁寧に語ってくださいました。

Interview by Yasuhiko Kozuka

Text by Yuto Miyamoto

Photographs by Keisuke Nishijima

2Dと3Dを行ったり来たり

── グラフィックからプロダクト、インスタレーションからショップ&ギャラリーの経営まで、植原さんはさまざまなかたちのクリエイションをされていますが、現在の植原さんの考え方が生まれたルーツからお伺いさせてください。

やっぱりぼくは、学生のころからアートへの憧れが強かったのね。でも、当時は特に際立って世界で活躍している日本人っていなかったわけ。村上隆さんもいなかったし、奈良美智さんもいなかった。草間彌生さんだっていまほど注目されてなかった。学生だったのでまだ勉強不足だったのもあったのかもしれないけど。で、その頃に国内で最も光が当たっていたのが、日比野克彦さんだったの。美術館で大きな展覧会をやったり、FMの番組を持ってたりテレビに出たり。めちゃくちゃキラキラしてて、日本のアンディ・ウォーホルみたいな存在だったわけです。

その日比野さんが広告の仕事をしたり、時計や鞄のデザインもしたりしていたんだけど、その活躍を見て、日比野さんのアーティストとしての自由な活動にすごい憧れを持っちゃったんだよね。照れくさくて学生時代のときは全然人には言えなかったんだけど。

──植原さんは、もっとアンチなものに憧れを持たれるのかなと思っていました。

そう思われがちだけど、意外に一度はメジャーなものにも惹かれたりする。フランク・ステラやマルセル・デュシャンが好きだと言いながら、心の中では日比野さんの活動に日本人としていちばんリアリティを感じて羨ましく思っていた。だから最初の質問に答えると、いまぼくがジャンルにこだわらずさまざまな活動をしているのは、多感な学生時代に日比野さんの活躍を見てきたことが影響しているからなんです。

ただ当時のぼくの目には、時代的にアートよりはデザインの方に光が当たって見えていたわけ。仲條正義さん、サイトウマコトさん、葛西薫さん、井上嗣也さん、大貫卓也さんといった人たちが輝いていたし、たぶんめちゃくちゃ儲かってるんじゃないかな?と思ってた。バブルの時代ということもあり。一方、アートの世界はゴッホのように貧乏画家が死んだ後に大成するみたいな印象が植え付けられていた。

ぼくは奨学金を借りながら学生生活を送っていたので早く一人前になって自分の力でお金を稼げるようになりたいと思っていたし、アートの世界に行ったら芽が出ないまま死んじゃうかもなと思って、純粋にアートディレクターになりたいと思うようになりました。当時は美大のなかではグラフィックデザインが花形だったんだけど、ぼくはグラフィックは落ちてテキスタイルに行っちゃった。その悔しさもあって自主的にグラフィックも勉強して、運良くDRAFTに入ることになったんです。

──DRAFTに入られてからもグラフィックやプロダクトなど領域を超えた活動を行っていったのは、やはり代表の宮田識さんの影響が大きかったんですか?

その話で言うと、グラフィックの世界に入って「ポスターをつくりたい」とずっと思っていたんだけど、ポスターの提案をしてもことごとく宮田さんにダメって言われるわけ。宮田さんはきめ細やかなクリエイティブディレクションをする人で、つくるものすべての意味を大事にする人だから、コンセプトより表現が主張するようなポスターはことごとく却下するんです。そのうちぼく自身も、ポスターの意味を勘違いしてたことがわかってきた。かっこいいポスターをつくることって難しいことなんだと落胆してたときに「D-BROS」(DRAFTから生まれたプロダクトブランド)の存在があった。そこはもう自由な場だったんだよね。

宮田さんにプレゼンを通すのはめちゃくちゃ大変だったけれど、D-BROSではより思い切った提案のほうが求められる。広告を判断するときの宮田さんではなかったわけです。そのD-BROSに参加してプロダクトをつくってきた経験が、いまの自分のデザインにつながっているんだと思います。いろいろ勉強させてもらったんだけど、例えば「グラフィックデザインという枠を越えること」とか「請負ではなく自ら仕事を開拓する」とか。デザイン的には何て言うのかな、思考が「2Dと3Dの間を行き来する」とか。

── 2Dと3Dの中間、ですか。

いちばんわかりやすいのはカレンダーのデザインで、2Dの感覚でカレンダーをつくっていたら、いつの間にか3Dのアイデアになっていたということはあります。

例えばこのカレンダーには1~12の数字がヘッダーに書かれていて、めくると数字についているアンダーバーが移動することで何月かわかるようになっている。基本的には2Dのデザインだけれど、めくることでバーが動くという“奥行き”がアイデアに加わることで、少しだけ立体的な要素が入っている。

── 2Dと3Dを行ったり来たりするなかで、両者をデザインするときはどんなところに違いがあるんでしょうか?

2Dだけでデザインをすると、この四隅の中だけで考えようとするんだけど、それってなかなかテクニックが要るわけ。平面の中で新しさを出すとか、伝えたいことを象徴化するとか、文字の強さとか、色の関係とか、そうしたバランスをとるためには高度な思考が必要になる。一方で3Dを考える場合はそれをやらないほうがよくて、むしろアイデアを形にするためにそぎ落としてったほうがいい。だから、最初の段階では2Dの思考から入ったとしても、3Dになるにつれてだんだん考えたことをそぎ落としていく作業が出てくるんです。

例えばこのように「めくった途中のカタチ」がポイントになっているカレンダーの場合は、カタチこそが重要だから、それを際立たせるためにデザインはシンプルなほうがいい。このシンプルすぎるカレンダーがもし2Dだったら、全然おもしろくないんだよね。

クリエーションのメタファー

── 植原さんは、説明をするときに言葉を使うのがすごく上手だと思うんですけど。

そう? あんまりそう言われたことはないけど。

── 何て言うんでしょう、つくるプロセスの積み重ね方や比喩の使い方が独特だと思っているんですが、言葉についてご自身ではどのように思われていますか?

ぼくはどちらかと言えばロジックは苦手なのね。ほら、ロジックを建築のように積み上げるタイプのデザイナーもいるけど、ぼくはそれできないの。それよりも全体のイメージがボワンと出てきて、そのイメージに近いたとえ話を見つけるようにしているかな。

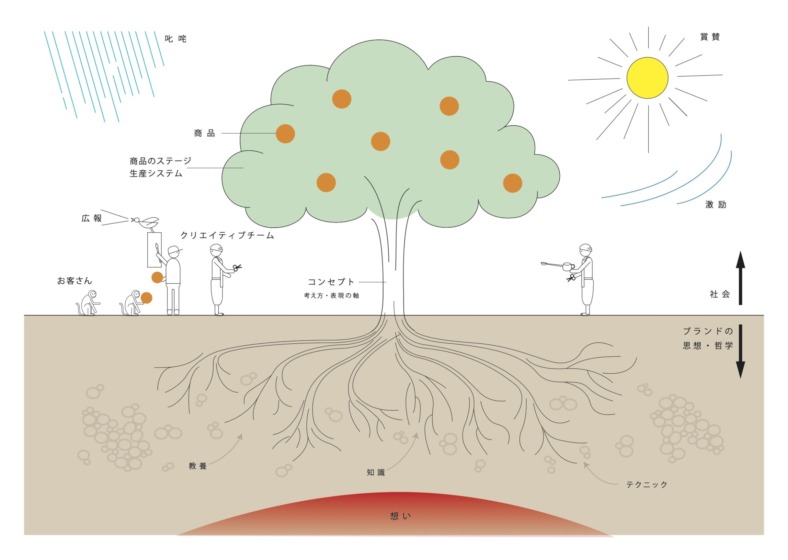

例えば、KIGIの名前の由来になっている「木々」。木っていうのは土の中の養分や水分を吸い上げるために根が放射状に広がっていて、それが幹で束なり、再び枝葉に分かれていく。いろんな要素が集結して、ひとつになって拡散し、やがて実ができて、誰かがそれを食べたりする──その循環こそがクリエイションだとぼくは思っていて。あらゆるクリエイションはこの収束と拡散の繰り返しだってあるとき気づいたのね。

だから、ロジックを組み立てていくというよりは、まずは全体像がどんな形をしているんだろう?と想像してみる。その全体像の方程式みたいなものが自分のなかにいくつかあって、それと答え合わせをしながらものづくりをしている感覚がありますね。

──ほかにも、植原さんの方程式となっているたとえ話があれば教えてください。

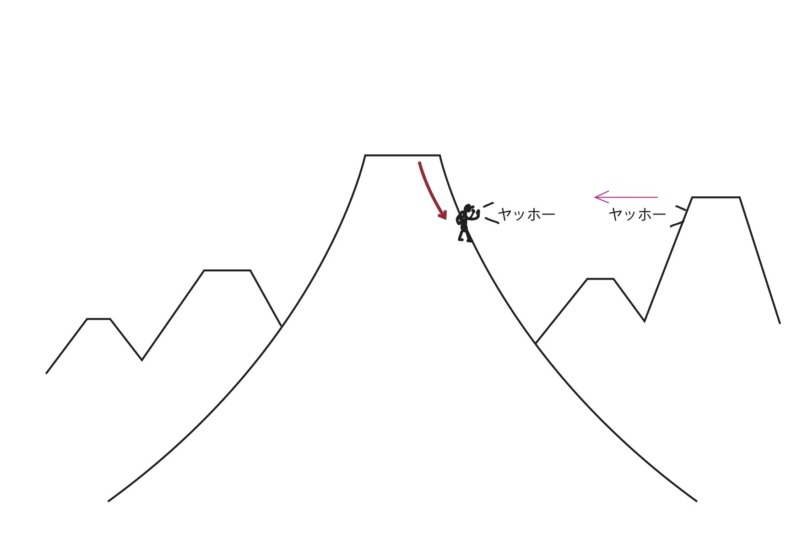

例えば、アートとデザインの違いを説明するときに山登りのたとえ話をするんだけど、高すぎる山に登って「ヤッホー」と叫んでも反応がない。ぶつかる相手がいないからこだまが返ってこないんですね。アートはひとまずそれでもいいんです。運と実力があればそのうち叫んでる人を見つけ出してくれる。

じゃあデザインはどうかというと、デザインの場合は無反応だといけないじゃない。だから少し頂上から降りるわけ。降りるとこだまがバウンドする山が出てくる。そうすることで、こだまが返ってくる位置を見定めることができるようになる。こだまの数や質も見極めながら。

ロジックが得意な人はこの反応が返ってくるところを予め見定めて、はじめからちょうどいいところまで登ることができるんだけど、ぼくはそれができないんですね。だから、一回頂上まで登ってから降りるというプロセスをいつもとるようにしているんです。

時間も、お金も、能力も。デザインには制約が付き物だから、どうしても「それはできない」ということが絶対ある。でも、そのできないことを一回考えることが重要で、そうした頭の体操をすることによって、よりよいものができるとぼくは思っている。ただ、デザインをする以上はどこに立って叫ぶと「ヤッホー」が返ってくるかを見極めないといけないし、それがプロフェッショナルであることだと思う。デザインの仕事は、そのバランスを考えるところがおもしろいところでもあるんです。

──そのいちばんいいポイントを見極めるということは、アートとデザインの間を、社会や他者の求めることと自己表現の間を翻訳することでもあると思いますが、その翻訳をするためにはどんなことをが必要だとお考えですか?

それはいろいろあるんじゃない? 経験もあるし、感覚もあるし。ただぼくもひとりでやっているわけじゃないし、デザインというのはチームでやるものだから、やっぱりチームワークが大事なのかな。ぼくがわからないところを調べてくれる人もいるし、ロジックを整理するのが得意な人もいる。

だからこだまが返ってくる場所を見極めるためには、チームのみんなやクライアントとひたすら対話をすることが大切だと思う。

──今日の取材の前に、『ほぼ日』に掲載されたDRAFTの宮田さんとKIGIのおふたりの鼎談を読ませていただきました。もう5年前くらいの記事ですけど、そのなかで植原さんが「本当はひとりでものをつくってたい。だけど、やっぱりいいものをつくるためには、社会ってものを考えないといけない」という内容のことを話されていたのが印象的でした。それは、山登りのたとえ話で言うと「ヤッホー」が返ってくる場所を探さなくちゃいけないという話につながるとも思いますが、「社会を考える」というのはどういうことなのか、ということを今回お伺いしてみたいと思っていました。

難しいね。ほんとは好きなものだけつくっていたいというのは誰でもそうじゃない? でも、自分も社会の一員だし、デザインって「イコール社会」だから、デザインの仕事をしている以上は、必ず社会との対話が必要になってくる。

ぼくがよく思うのは、社会と対話をすることで「自分」を見つけることができるということ。「自分を見つける」というのがやっぱり人間みんなの課題だし、そのためにいろんなことをやっていると思うんだけど、ぼくは仕事こそが自分の輪郭をつくり上げていくものだと思ってるわけ。仕事って、信頼をいただくことだし、信頼をいただくということは安定感があり、ブレてないということでしょ。仕事に正直に向き合うことで社会から評価をいただくということは、自分の輪郭を太く濃くするチャンスだと思ってる。

そもそも生き物はここ(自分の身体)に目がついている以上、自分で自分を俯瞰して見ることはできないじゃない? でも、そのときに周りに人がいるというのはすごくありがたいことで。「どう?」って人に聞くことによって、自分のことがわかる。これまでの話で言うと、「ヤッホー」って言うと「ヤッホー」って返ってくる。その反応が多ければ多いほど、輪郭の濃い部分が生まれてくる。その輪郭の最大公約数みたいなものが「自分」なんだと思う。それが、社会と対話することの喜びだし意義だと思っているんです。

これはデザインに限らず、仕事全般に言えることなんですけどね。ただ、ぼくはデザインとは純粋なものだと思うし、そうあってほしいと思って取り組んでいます。「仕事=儲ける」と思ってやってると必ずどこかで“嘘つき”になることがあるので、商売第一主義ではないデザインの仕事は素晴らしいと思っています。

定義できない存在でありたい

──植原さんにとって、自身がつくられる作品が自分の分身であるような感覚はあったりするんですか?

ぼくはあまり「自分はこうである」という答えを出したくないと思っていて。自分の表現スタイルをつくって、それとは違うことをやったら「らしくないね」って言われるのが嫌。だから自分というものをあんまり決めたくないの。

早い段階で太い輪郭が出来ちゃうと、逆にその輪郭が型になってそこから出られないのはちょっと辛い。良いものをつくりたいはずなのに、型にハメることがつくる目的になるのが辛い。他者から見える輪郭をぶらしにぶらしながら、最終的には輪郭が重なったところが少しずつ濃くなればいいかなと思いながらやっているんです。

──では、KIGIとしての輪郭はどのように捉えているんでしょうか? もともとmorphとKIGIは、KIGIの活動を海外のオーディエンスに伝えるためにご一緒できたらということで知り合うことになりました。例えばこれから海外に活動の幅を広げたときに、「KIGIってどういう存在ですか?」と聞かれたらどんなふうに説明をされますか?

まず誤解のないよう話すと、「海外に伝える」というのは、もともとは大地の芸術祭で発表した体験型アートプロジェクト「酔独楽」を海外の人たちにも体験してもらいたいということから始まったんです。

この作品は、デザインとアートとビジネスを融合させたプロジェクトで、日本酒を提供するスタンディングバーでの体験を通じてぼくらがデザインした回転する盃を使ったり、随所に取り入れた日本の伝統文化や慣習を体験するといったもの。KIGIの存在をアピールしたいというよりは、そうしたかなり具体的な目的があって。ぼくら、日本の伝統文化ってホント素晴らしい!っていつも思っていて、それを世界の人たちに伝えたいというストレートな思いからこの活動をやっているんです。

そのうえでKIGIをどう伝えていくかについてですが、KIGIの存在ってうまく説明できないし、輪郭はまだぼんやりしているんだけど、やっぱりぼくは、クリエーションっていうのは自由で可能性に満ちているということを伝えたい。

世の中の商売の多くは儲け主義で、稼ぐために、ヒット商品の類似商品をつくったり、品の悪い広告をつくったり、結構えげつないことをやってる。本当は商売だってほとんどがクリエイティブでしょ? 何かを生み出して社会に提供する、機能的であれ情緒的であれ、付加価値をつけて提供するという意味でいうと、そのほとんどすべてにデザインって関わってきます。

優秀なクリエーターは良いものを生み出すことに純粋に向き合います。稼ぐために何かを生み出すという発想はまったくないとは言わないけど、最優先ではないんです。先ほど言ったような木の構造が体現しているように、何かを生み出すということには自然な流れがある。それはバイアスがなく純粋な行為である、ということを少しずつ伝えていきたいんです。

アートの世界は、アーティストに罪はないと思いますが、その周りにいる人たちの“儲け主義”が目立ってしまって、どこか、貴族や富豪の遊び場みたいなイメージがある。アーティストは本来そんなつもりで作品をつくっていないのに、いつの間にかバイアスがかけられて、一般の人は遠くで眺めるだけ。このような状況を変えようと頑張っている人たちもたくさんいますが、まだまだきちんと浸透してない気がします。

──「酔独楽」を体験型のアートプロジェクトにしたのにも、きっとそうした想いがあるんですね。敷居を高くせずに、飲みながらアートを体験できると。

そうですね。アートは難しい、お金持ちの世界のことでよくわからない、と敬遠されるのは勿体無いですよね。少し勉強すれば楽しめるし、本来は作品を買わなくても自分ごととして楽しむことができるのに。もちろん、新しい扉を開くアートは重要ですし、突き詰めると難解なものに向かうのもよくわかるんですけど、酔独楽はデザインの延長線上にある作品なので「アートへの入り口」になればと思いました。

「つくる」ということはもっと自由であるべきだし、それを鑑賞する人も、特定の層に限らずにみんなが楽しめればいいと思っている。そして、その評価自体も開かれたものであったほうがクリエイションの未来は明るいと思っています。

──最後に、『Transcreation Lab』として訊いている共通質問です。翻訳を広い意味での「何かから何かへと変わるプロセス」と捉えたときに、植原さんにとっての「翻訳」とは何でしょうか?

クリエイションっていままでにない新しいものであればあるほど、それを初めて見る人にとっては不思議なものだし、理解し難いものかもしれない。拒否反応すら出ることもある。

グラフィックデザインは、伝えたいことをわかりやすく象徴化する作業でその作業の過程で、一度咀嚼して翻訳しているのだと思う。

そして、ユーザーの気持ちになることが大切で、例えばそれが左脳的な人たちなのか右脳的な人たちなのかで、翻訳の仕方もまた変わってくる。そういう意味では、人を見ないとできないよね。デザインも翻訳も。

PROFILE

RYOSUKE UEHARA

植原 亮輔

アートディレクター/KIGI共同創業者

Interview by Yasuhiko Kozuka

Text by Yuto Miyamoto

Photographs by Keisuke Nishijima