第四回:創ることと教えること

前回も紹介した城谷耕生は、昨年十二月に享年五十二歳と言う若さで急逝したが、彼が残した数々の業績には、今後しっかりと紐解いて検証し、さらに発展させるべきものが多々ある。彼は、イタリアンデザインが「プロジェッタツィオーネ」と呼ばれた時代の巨匠たちの教えをしっかりと学んで日本にもたらした唯一のデザイナーであり、消費主義社会に奉仕するデザインからは(地理的にも精神的にも)はっきり距離を取り、常に社会性、倫理性の浸透した方法論で「人」を中心においた仕事を展開して来た。若い頃「僕は本当に人が好きなんです。」とよく言っていたのを思い出すが、今回は、その彼らしさが最も発揮された、九州の伝統工芸(陶芸、竹細工等)の職人たちを相手に長年行って来た教育的な活動、「教えるプロジェッティスタ」としての彼の仕事について語ろうと思う。

デザイン本来の教育的役割

2002年に長年住み、働いたミラノから引き上げ、始めは東京に住むことも考えていたが、結局故郷の長崎県小浜に拠点を置いた城谷は、帰国後、消費世界のデザインとして作った物たちがあっという間に、消費材として消滅して行く様を見て、商品の有り余る世界に、さらに新しい商品を作って送り込むことに深い疑問を抱くようになった。その時に思い出したのは、エンツォ・マーリの言葉である。マーリは、「消費者のために物をつくるのではなく、職人や工場の職工等、物を作る作り手のためにデザインするべき」*1だと彼に説いていた。作り手のためにデザインするとはどう言うことだろうか。ここで、イタリアでデザインがプロジェッタツィオーネ、デザイナーがプロジェッティスタと呼ばれていた時代のデザインに本来備わっていた、文化的、教育的な役割が見えてくる。

教育と言っても、デザイナー教育のことではなく、プロジェッティスタがデザイン(あるいは建築)と言う職業を実践する中で、生産者である企業、製品を使うユーザー、物を作る作り手(職工、職人)らに文化的、社会的、倫理的な成長をもたらすことを意味する。企業に対しては、プロジェクトを進める中で、社会が本当に必要とする物を正当な形で生産するようにその企業を導くことを意味し、ユーザーに対しては、外観で消費者を魅惑する「スタイリング」ではなく、機能も含め、その物の存在が持つ文化的、社会的、倫理的な意味を正確に理解させるようにデザインすることであり、作り手に対しては、彼らが産業社会の中で疎外されないように、意識を改革し、彼らの創造力に尊厳とより高い生存能力が備わるような形のもの作りの環境と方向性を用意することを意味していた。

彼らがデザインを通してもたらそうとしたものは、企業の経済的な利潤(それもあったが)よりも、産業社会の構成員すべての文化的なレベルアップであり、自分たちの教育者としての役割について、アキッレ・カスティリオーニも七〇年代初頭から教鞭を執ったトリノとミラノの工科大学での授業要項や授業のメモの中で繰り返し強調していたし*2、ブルーノ・ムナーリも自らの作品以上に、創造力を教えるための教育メソッドが受け継がれることを何よりも望んでいた*3。それは、また企業家、出版者、政治家でもあり、自社の工員に豊かな文化活動を提供していたアドリアーノ・オリヴェッティの抱いていた社会的な思想とも一致する。当時のプロジェッティスタたちは、みな、社会全体に対する教育者としての自負を持っていたのである。消費者の欲望を刺激し、より多く売れるための付加価値を生み出すことを任務とする現在の大半のデザイナーには、もうこのような自負も責任感も能力もない。

帰国後、現代日本社会の傾向に全く同調出来ず、迷っていた城谷が、デザイン(プロジェッタツィオーネ)に本来備わっていた教育的な要素に目覚めたのは、自分のデザインした作品を波佐見の若い職人と製作していた時だったと言う。一緒に作業をし、本を貸したり、彼と議論する中で、その若者が日々変化していくのが分り、そのことに城谷自身大きな満足感を覚えた。まだ曖昧とながらも、自分が教育的立場に立つことで、消費社会のために商品をデザインするよりも遥かにプロジェッティスタらしく振る舞っていけると感じられたのだ。だが、デザインの教育的な役割を本格的に理解し、そこにのめり込むようになるのは、前回紹介したエンツォ・マーリのワークショップ(KAZAN プロジェクト)を波佐見で企画し、間近で目にしてからであった。

城谷は、前回詳述したように、マーリが一見「手の技術」の修行をさせているように見えて、実は、技術を支える「脳の技術」も併せ持った力強い「生存能力」としての創造力を職人たちに授けようとしていたことに気づいた。豊富な知識や美学を備えた自分たちプロジェッティスタが教えれば、それだけ職人たちの成長も早めることが出来る。そう城谷に語ったマーリが実践していたのは、まさに、もの作り以上にひと作りのデザイン/プロジェッタツィオーネであり、それをはっきりと確認した城谷も、自分が関わる人間の成長をもたらすことにこそ、プロジェッティスタとしての自分の仕事の大きな可能性を見いだすようになる。

KAZANプロジェクトの後も、別府の若手の竹職人のグループBAICAとの様々な共同研究、九州大学大学院芸術工学研究院の池田美奈子准教授の現代生活デザイン研究室とともに数年続けた福岡県小石原村*4の陶芸家たちとの共同研究と製品開発などを通して、城谷は九州の伝統工芸士たちとの「教育的」な立場での共同作業の経験を積んで行く。

BAICA− 職人のための学びの場作り

城谷は、BAICAを、竹細工の訓練学校を終了した若い竹職人が、本当に力を付けて独立出来るまでの「自発的学工房」、ある程度の経済的収入を確保しながら、技術的、経済的、社会的な意義のある実践を進め、五年くらいを目処に入れ替わる実践的な学びの場と定義していたが、実際には発足メンバーの四人*5はずっと存続しており、さらに二名が加わった。

城谷は、BAICAの若く優秀な職人たちと一緒に、現代世界における「伝統技術」の可能性を改めて見つめ直し、その存続の道を探す中で、「教えるプロジェッティスタ」としての自らの使命も方法論もはっきりと認識するようになったと言える。その教育法はと言うと、勉強のための勉強と言うよりは、何かプロジェクトをやりながら、膨大に学ばせる、まさにマーリやカスティリオーニから学んだ、プロジェッティスタならではの教育だった。どんなプロジェクトを始めるにも、まずは調査。彼自身、おおよそどこへ向かうかのイメージは最初からあるのだが、一見自明と思われるものでも悉く動機を検証、分析する所から始めさせた。物でも、機能でも、生活環境でも、人間の行動でも、興味を惹かれたものを観察し、ある形、現象がなぜ、そう言う形で存在するのかを徹底して探り抜くのが、彼のやり方だったが、また、頭だけではなく、なるべく手で触れ、目で見て、耳で聞いて、という全身を使っての体験を大事にしていた。竹職人に竹以外の工芸にも触れさせ、生活を考えさせ、別府ならではの蒸気を利用した料理法等についての実験もした。

A

B

C

D

E

小石原 – 職人 × 学生 × プロジェッティスタ=伝統工芸の将来

小石原村での陶芸家たちとの関係は、若い窯元たちのやる気もあって、城谷にとっても非常に実りのあるものだった。ここでは、みなが半農半陶で生計を立て、大量生産はせず、地元で採れる陶土に合わせた陶器の製品を作り、自分で育てた農産物を食べ、土地の環境と人間が一体になっての生き方が職人の仕事のあり方とつながっていた。職人自身が小石原を愛し、先人から受け継いだ陶芸の文化を誇りに思っているだけでなく、子供たちも将来はここで陶芸をやって行きたいと望んでおり、後継者の問題もなかった。後ほど見る唐津の場合は、外部からの移住者も多く、また専門化がより進んでいる分、陶芸家はあくまで陶芸家であり、農業等しないので、「陶」と「農」との密接な関係は見られない。さらに唐津焼という共通の特徴はあるものの、個々が作家性を主張する世界であるが、小石原の窯元たちはいずれもアノニマスで、作家性を追求しない、その意味でもごく「控えめな創造力」の体現者たちであった。城谷自身も、小石原に通ううちに、現代社会における、伝統工芸のある理想的な環境をここ小石原に見出していたのかもしれない。

城谷が通い始めた頃の小石原には、民陶ブームは終わったとは言え、まだブランド力が残っていたが、若い職人たち(三人の窯元*6)は、このままではやがて息詰るという危機感を抱いていた。彼らとつき合い始めた城谷は、波佐見でマーリが感じたように、ここでも「手の技術」は優れているのに、自分たちの作るものの何がどう美しいのか、という判断力、客観的認識力(脳の技術)に欠けているのにすぐ気がついた。そして、まずは、古典の事例などを一緒に見ながら、美の条件を彼らと考え直してみた。だが、その後、九州大学大学院芸術工学研究院の現代生活デザイン研究室とともに研究グループを立ち上げて本格的に関わり出した時には、マーリと違って、職人の技術を基本から見直すのではなく、食器にとってさらに根本的な問題である「食」の問題に向き合うことで「陶」を考え直そうとした。自明と言えば自明だが、「陶」の基底に「食」があることを出発点にしたのである。学生達は、四つの柱を立てて研究に入った。

①小石原の職人の生活

②陶器生産の現場

③食と食生活

④食器について

池田准教授が言うように*7、①と②は産地についてのリサーチ、③と④は消費地におけるリサーチであるが、こうしてまず小石原の職人たちとその陶芸を包む現状を多角的に把握しようとしたのである。このように論理的に頭を使う「研究」には全く無縁だった職人たちだったが、それは彼らにとって決定的に重要な成果をもたらした。特に③で、現代日本人の食生活を調べると、それが戦後大きく様変わりして、現代ではむしろ一般家庭でも洋食がメインであること、その典型としてパスタの目覚ましい流入の歴史があったことが分った。和食器をメインに作って来た小石原の職人たちにとっても、これは見逃せない事実であった。

また、現代日本の食生活を追いながら学生達の研究発表が突き止めた一番大きな問題は、そこに蔓延する「孤食」であった。資本主義の強烈な圧力の下で人と人の間の関係性がますます分断、希薄化され、膨大な数の社会的孤独を生み、年に三万人強の孤独死を記録している日本社会の特に都市部では、家族のある人でも同じ資本主義の強風をまともに食らっている。父親は仕事でいつも遅く、塾通いの子供たちも平常の時間には食べられずと、一家で家族がまともに顔を合わせて食事をすることすら稀になっているのだ。マーケティングの専門家ならば、ここで孤食用のキット、レトルト食品などを製品化させるだろうが、それが果たして人間のためになるのか?人間を大事にするプロジェッタツィオーネにおいてそんなことはあり得ない。

さらに、④の食器についての研究では、各家庭がどんな食器をどのくらいの数、どう配置して使い、どう収納しているか、またどれを良く使いどれをよく使わないかなど、食器を巡る人間の行動もつぶさに観察された。

この詳細なリサーチを経て、指導者と学生と陶工の共同作品として生み出された食器シリーズのコンセプトは、「タイムレスとシェア ― 100年続く小石原のスタンダード」であった。消費主義の中でも消えずにいつまでも使われ(タイムレス)、しかも現代生活に欠ける「共食」経験(シェア)を促すような象徴的なフォルムを持った食器を目指したのだ。

また、小石原焼の代名詞にもなっている「飛びかんな」や「刷毛目」などの意匠は、城谷の提言で一切使わないことにした。これらの意匠は知名度こそあれ、それが本質ではないことを城谷は直観していた。本当の伝統とは、歴史の中でコード化(固定化)された意匠のことではなく、「いつでも歴史とともに変化して、新しい物を生み出せる生きた創造力の強さが受け継がれること」なのである。継承すべきは、フォルムではなく、それを生み出すエネルギーとしての創造力そのものであった。

最終的に、製作の条件としては、土地の伝統と環境に根ざした「ろくろで作ること」「小石原で採れる土を使うこと」「天然の釉薬を使うこと」という、最も基本的な三点だけが選ばれ、流行のデザインの色気とは無縁で、どっしりと野性味すら帯びた器「Quartet」が生まれた。伝統的なろくろの技術で作られた四つのお皿が文字通り一つに融合したような(それを実現するのは技術的に非常に難しかった)この前代未聞の器には、小石原焼にある大皿の伝統が受け継がれるとともに、料理を盛った皿の周囲を囲むように人々が座り、食べ、お喋りし、過ごす時間の豊かさへの思いが強く体現されている。

F

G

撮影:久高良治

ひと・もの作り唐津プロジェクト — 「百姓」的な創造力の回復

上記のような経験を経た頃に、佐賀大学と唐津市、唐津焼協同組合が文部科学省の支援を受けて、唐津焼の若い担い手を育成するために2008年の十月からスタートした「ひと・もの作り唐津プロジェクト」の中で城谷も講師を務めることになる*8。このプロジェクトのタイトルのなかの「ひと作り」という部分は、城谷の提案で追加されることになったもので、「ひと作り」に自らのプロジェッティスタとしての使命を見いだした城谷らしい言葉である。そこには、すぐ良質の焼き物が出来て売れることがこのプロジェクトの目標ではなく、将来に向けて力強い創造力を備えた人間を育てるべきだという願いが込められていた。

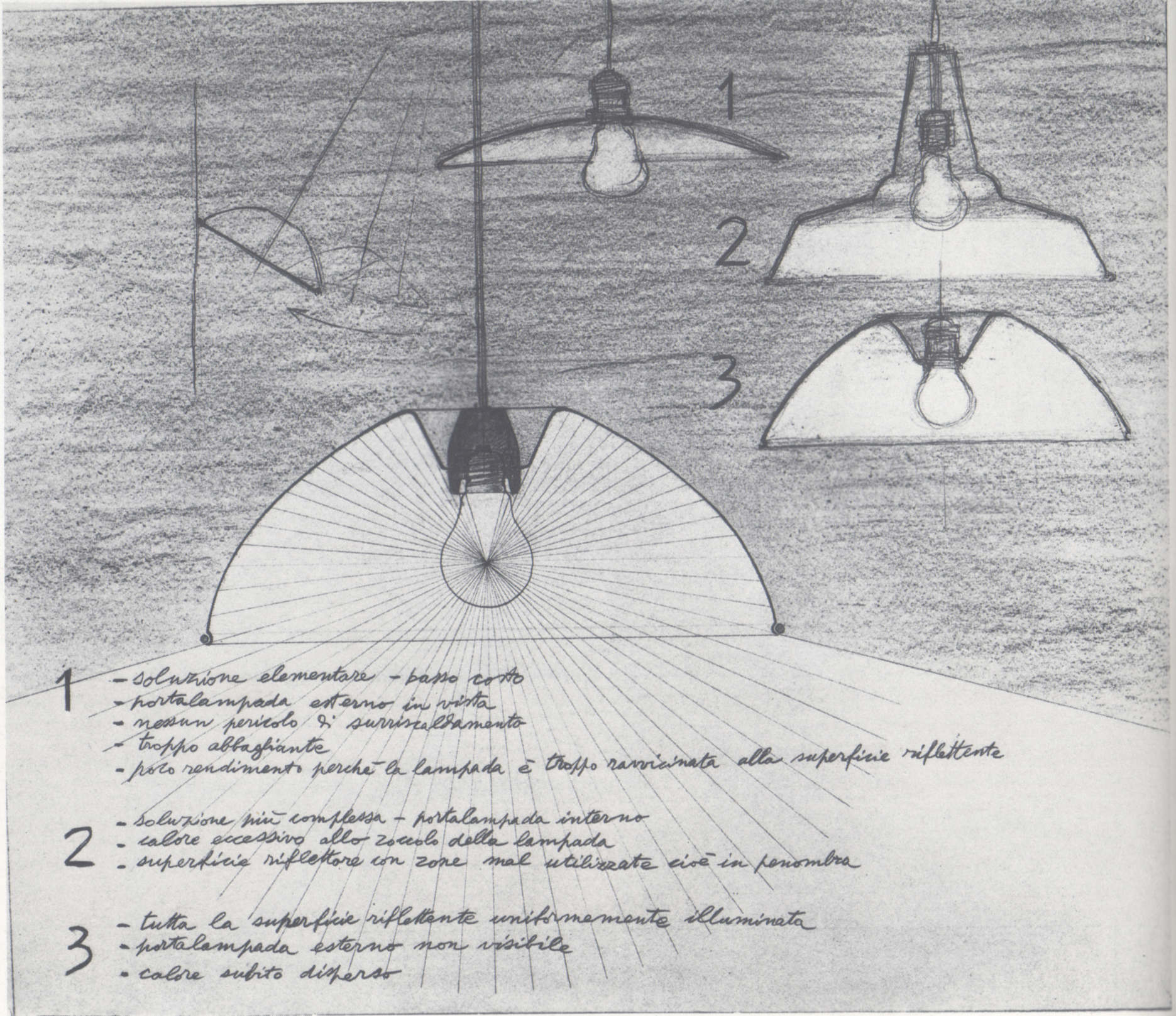

一年目は、連載第二回で扱ったカスティリオーニがいつも実践していた「物の解読」が教えるように、物の形には単なる美的要素だけでなく、多様な意味が読み取れることを研修生とともに検証し、また、物づくりと言う職能のあり方を、陶芸と言う専門を越えて考えさせるために、陶芸以外の道具の歴史を学んだり、他分野の職人を招いて話を聞いた。

そして二年目の前期に行われたワークショップを準備するにあたり、まず一年目の経験から、唐津に憧れて外部から移住して来た若者も多いことに気づいた城谷は、彼らと唐津というテリトリーの関係の薄いことを懸念していた。社会的にも歴史の上でも、また自然的な観点からも完全にテリトリーに「帰属」していた小石原の半農半陶の職人たちの姿が脳裏をよぎったのかもしれない。そこで、今後唐津ブランドの名前のおかげで生きて行くことになる彼らが、より深くこの土地の文化や環境のことを学び、またそれを通して何らかの形で地域に恩返し出来るような形でワークショップを計画し始めたのだが、最終的には当初の企図を遥かに超えて、陶芸だけでなく、あらゆる伝統芸術の本来的な創造力を再生するプロセスのモデルを見いだすことになった*9。否、伝統芸術に限らず、現代世界における創造力一般のあり方を考える上でも非常に示唆に富む内容だった。

陶器(陶製の食器)の最も根本的な要素は、既に小石原の作業で注目していたように、食物との関係である。その本質的機能は、食物を食卓に運び、映えさせることにあり、その時、主役はあくまで食物の方であり、陶器は脇役のはずなのだが、自らの「作品」を作ることで「作家」としての自分を印象づけることしか頭にない*10現代の陶芸家の多くにとっては、この事実はそう自明ではない。だが、非常に洗練された技術と趣味で製作されながら、食との関係を絶えず検証し直さない作家の作る陶器には、何か根本的なものが欠けてくる。「創造力の木」の図式に沿って言えば、その幹や根、土壌に当たる、食文化、生活などとの関係を忘れて、高い枝先の技術だけで作業をしていることになるからだ。その反対に、「食」に仕える陶器の基本的な(脇役としての)役割を謙虚に思い起こす時、「陶」を生み出した真の創造力を再生することが出来る。

マーリのワークショップの経験を十分に咀嚼し、小石原でも経験を積んだ城谷は、陶芸が本来閉鎖的な専門の世界ではなく、隣接する多様な知と技術の体系と交錯する、まさに生活文化の多様性のただ中から生み出された芸術であることを研修生に頭と身体で理解してもらおうとしたのである。

そのために、彼は「陶」と本来緊密な関係にあった「食」、さらには「農」という二つの知と技術の体系までも幅広く取り込んだ教育プログラムを考え、ワークショップを1.農、2.食、3.陶、という三段階で構成した。

1.農

研修が始まる前に、彼はまず唐津地域で、絶滅しかねない地域特産の野菜を三種類選んだ*11。選ばれたのは、納所牛蒡、ゲンコウ、相知高菜の三つ。そして、研修生をこれらの野菜を育てている農家に派遣し、以下のような質問をして来るように指示をした。

H

I

J

1.唐津の土の性質:これらの野菜の成育に一番適した土質はどのようなものか。

2.気候風土:これらの野菜を育てるのに必要な気候条件はどのようなものか。

3.農作業道具:どのような農耕機具が使われるのか。

4.食文化:地域の食文化の中で、伝統的にこれらの野菜はどのような形で食されて来たのか。

これらの質問には、研修生たちが、そこに自分たちの仕事との共通点が多々あること(同じ土を使うこと、湿度や温度その他、陶芸にも重要な気候条件を農家の人も意識していること、同じような手作業の質や知恵があること、さらには、農食陶の全てをつなぐ要素としての食の位置づけなど)に気づく可能性が仕組まれており、単に野菜作りの知識を得るだけでなく、研修生たちに「農」と「陶」の深い親近性を意識させる目的もあったのだが、それ以上に、工房にこもって仕事ばかりする職人を地域の人々の間に解き放つこと自体に目的があった。昔から「人が好き」と言っていた城谷は、人を動かす名人でもあったが、生身の人と人を出会わせ、組み合わせ、そこから何かを発生させようとするのも城谷がよく使う手で、農家に取材に行った若い(特に他所の都市部から来た)研修生たちは、農家の方と親しくなりながら(先方もすごく喜んだ)、自然と、それまで良く知らなかったこの地域の自然的、文化的遺産の素晴らしさを発見することになったのである。小石原のような半農半陶の体制のない唐津でも、このように農業従事者と陶芸家とが交流する機会を増やすこと自体、将来的に陶芸のあり方を大きく変えて行く重要な一因になるのではないだろうか。

K

L

2.食

第二段階として、研修生たちは、農家でもらった三種の野菜を二人の料理のプロ(一人は、有機無農薬農家としても著名で、伝統食に詳しい武富勝彦氏、もう一人は、唐津市呼子町のフランス料理のレストラン、セゾン・ドールの前山仁シェフ)のところに持ち込み、現代の食生活に合うような料理を考案してくれるように頼んだ。

二人の食のプロは、決して扱いやすくなかったこの地域特有の食材を、必ずしも従来の使い方に拘らず、各々の食材の特徴を活かし、現代の食生活にも通じる形で表現した(これ自体にまさに素晴らしい「控えめな創造力」によるプロジェッタツィオーネであった)。それは、まさに農と食をつなぐ見事なプロジェッタツィオーネであり、忘れられかけた食材に将来の展望を与えてくれるものであった。

別々に行われた試食会では、武富氏は二十種類以上のレシピを、前山シェフもフルコースを上記の三種類の野菜をベースに用意してくれた上、いずれの会も、単なる試食を超えて、土地のしかも旬の物を食べることの重要さ、五感を大事にすること、食材の正しい組み合わせ、さらには盛りつけの技術など、伝統から現代に至るまでの食に関する多様な知を学ぶ素晴らしい授業となった。さらに言うと、研修生たちには、両氏が食材から実際の料理に至るまでの考え方や技術や態度に触れること自体が、もの作り一般(プロジェッタツィオーネ)についての貴重な勉強となったはずである。

3.陶

三種の野菜から二〇数種のレシピが出て来た訳だが、そこから野菜ごと一つずつ、計三つの料理が選ばれ、六人の研修生が二人ずつの三チームに分かれて、それぞれの料理を引き立てる器を製作することになった。こうして、研修生たちは、「農」「食」という二つの段階を経てようやく「陶」の作業に入った。

M

N

成果

こうして、幅を広げた創造力に基づいて研修生たちの作った器は、地元の野菜を素材にして二人の食のプロが生み出した料理を盛るのに殊更合っているように見えた。

O

P

Q

撮影:久高良治

そして、器の寸法(直径、厚み、深さ等)、形態、仕上げのテクスチャー(釉薬の有無、他)を決定する技法、色彩など、普段は美学的判断と伝統の形式に沿ってだけ選択されていた全ての要素が、実は、料理との関係で「有機的」に決まって行くことを研修生たちは確認した。クオリティのある形とは、単に美的探求の成果ではないということを初めて理解したのだ。自然の中で花の大きさや形状、色、香りなどのすべてに種の生存をかけた理由があるのと同様に、普段自明と思っている器の諸要素にも本来、美的理由や伝統的意匠をこえた、極めて合理的、有機的な動機があったことが、「農」/「食」/「陶」と順を踏んだプロセスの中で明らかになった。まさに実践体験を通しての教育の神髄がここにある。ムナーリの「聞けば忘れる。見れば覚えている。やれば理解する。」*12という言葉が思い出されるところだ。

唐津の土で育った野菜を唐津の土で作った器で食べる

ワークショップは器の製作で終わりではなかった。城谷の設定した最終的なゴールは、選んだ三種の地元特産の野菜の歴史、食材としての特徴、伝統的な調理法などとともに、彼らの作った器を使って撮影した料理の写真で紹介する新しい料理法を載せた、地元野菜のパンフレットを製作することであった。これによって、器の製作を最終段階としないことで、自己目的化せず社会的に開かれた関係性のなかで生きる器を作ることの意義を教えるとともに、そこには、他県出身者もいる研修生たちから受け入れてくれた唐津と言う地元へのささやかな恩返しという意味もあった。

「唐津の土で育った野菜を唐津の土で作った器で食べる。」というパンフレットの題名は、「作家」も「作品」もない、全く「控えめな創造力」が陶芸を生み出した日常を見事に要約した一文であるが、城谷のプログラムが若い陶芸家たちに伝えようとしたのは、まさにこの一文に体現される「陶」の原点であった。

三つの知と技術の体系の「百姓」的再融合

普通、陶芸家たちは、あくまで「陶」だけを担当する「専門家」であり、その作業は、それぞれ長年の習熟を要する多様な技術から構成されている。

1.粘土の質を選び、正しい形で捏ねて準備すること

2.ろくろ

3.焼き

4.色付け、絵付け

5.釉薬その他の仕上げの技術

これらを習熟するだけでも大変だが、陶芸という芸術は、本来、これよりもさらに幅広い知と技術の触れ合い混じり合う中で生み出されたものであり、「農」/「食」を経て「陶」へと進む三段階すべてを経験させる城谷の教育プログラムは、現在では別々に専門化している三つの領域を再統合することで、陶芸自体を生み出した、幅広い知に支えられ力強い(生きた)創造力を研修生たちに再発見させようとするものだった。

三つの知と技術の体系の再統合:城谷のワークショップが研修生たちに示した「陶」の世界は、それよりも遥かに広く、「陶」と隣接してその技術を育んだ「農」と「食」の知と技術をも一つに再統合することで、遥かに幅の広い創造力の土壌を再現した。

この三つの知と技術の体系は、現在では三つの明確に区別された専門領域であり、それぞれ別々の専門家によって営まれているが、かつては、全く区別なく同じ人、農家の人々によってすべてが連結した知と技術として営まれていた。

日本語の「百姓」という言葉は、百の「姓」と書くが、「姓」とは、元々苗字というよりは、家族、地名、職業などを意味することばで、つまり「百姓」とは、百の職業(多数の職業)を意味しており、生に関わることは、何でも出来る真にヴァナキュラーな人間のことを指す言葉であった。農業を通して土とは馴染んでいるから、焼き物をやる際にも土の性質が分っている。その粘着度や乾燥する具合も想像がつく。農工具を作る技術と経験があるから、自分の手で陶芸用の道具も作れる。自分で野菜を育て、食事を作っているから、料理を最も適した形で食卓へ運ぶことも考えられる。このように連鎖をもった幅広い百姓的な能力が陶芸という歴史的な発明をもたらしたと言ってもいい。百姓たちには、現代の陶芸家のような洗練された技術やセンスはなかっただろうが、非常に幅の広い、一連の知と技術を身につけていたからこそ陶芸を生み出すことが出来たのであり、その能力こそが、現代の職人たちが学び直すべき真の「生存能力」なのである。

「農」(緑)と「陶」(赤)を、根元から始まり洗練された料理(枝先)に至る「食」(黄)

によってつなぐことによって、「創造力の木」の全身をフルに使い切る、極めて

豊かで力強い創造力の表現としての陶芸のあり方を再生することに成功した。

城谷が「最高の形はめざさない」と言うときの真意はここにある。枝先の専門技術で洗練され切ったフォルムを作るよりも、百姓的に裾野の広いそして根の深い「創造力の木」 の身の丈を精一杯使ったような物づくりによって、その活動に関わる人々すべての生活に影響を与え、彼らを文化的、社会的、倫理的に成長させられるような物づくり、それが彼の頭にあったはずだ。

一方、様式や技術を習い、踏襲するだけの(枝先に閉じこもっている)現代の多くの陶芸家の場合、「農」や「食」との緊密な関係を喪失しているため、彼らにおける「陶」の創造力には、「技術」を支える「創造力の木」の根も幹も欠けているのだ。技術は創造力ではない。それでも一応それなりの技術があれば、陶器は作れるが、受け継がれるべき豊かな創造力はそこで既に絶えている。

さらに言うと、これは、現代人すべての対峙する問題でもある。ひたすら進歩のベクトルに後押しされて気づかぬうちに各分野において究極の「技術」を目指して来た人類は、 生の中にしっかり根を生やした「創造力」と「判断力」を大半見失ってしまったのである。『宇宙船「地球号」操縦マニュアル』におけるバックミンスター・フラーに倣って言えば、現代文明は、専門分化の行き過ぎで、エキスパートは輩出するものの、これをさらに推し進めると、人類は一般的適応性を失い(つまり生存能力を落とし)、種として絶滅しかねないのである。従って、フラーも願うように、人間がこの百姓的な総合的な能力(創造力)を回復することこそが、これからの人類の存続にとって決定的に鍵となる。洗練され切った美学と技術を身につけて作家を名乗り作品を残そうとする二〇世紀的な姿勢はもう放棄して、謙虚(humble)に、自分たちの見えなくなっている根っこを探しあて、広く深く生に根ざした「百姓」に戻ること、そして、環境と人間と技術という、創造力を支える主要三要素の間の調和のある有機的な関係性を回復することこそが、人類の最大の使命だと、城谷耕生のワークショップは教えてくれている。

学校と言う夢

もう十年以上前に遡るが、城谷から学校を作りたいので一緒に考えて欲しいという相談を受けたことがある。その時の彼は、たしか、サティシュ・クマールが1992年にイギリスで九世帯の子供たち(中高生)のために作った「スモール・スクール」のように知的学習と実践的学習が組み合わさった(クマールの場合は、さらには精神的な学びも入る)小さな学校のような場を子供ではなく若者向けに作りたいと考えていた。彼としてはここで紹介した一連の仕事の延長で、当初は、ラスキンの労働者大学のような職人のための学校を考えていたのかもしれないが、筆者も加わりながらまとめられた構想案では、職人に限らず、多様な職業の人々を対象とするような内容になった。この計画は、主に経済的な問題が解決出来ず、結局、彼の生前に日の目を見ることはなかったが、あの時に一緒に掲げた「人間が美しく公正で自律した生活を送れるような、より総合的な能力を身につける場所を提供する」という目標は、今こそますます多くの人々に必要とされているのではないだろうか。

世界中で教育の危機、劣化が叫ばれているが、そもそも教育、学校とはどうあるべきなのか。イヴァン・イリイチは既に五十年ほど前に現代の学校と言う場所の根本的な弊害を訴えていたが*13、なぜそれが危機に陥っているのか。特に日本の場合、戦後数十年、資本主義の要請によって、画一的な能力と規律と耐久力を叩き込まれた労働者と企業戦士を輩出することだけを学校に求めることによって、真の学びの場は完全に奪われてしまった。ただ効率よく知識を詰め込むだけの塾や予備校に代わられるような学校が真の学びの場であろうはずがない。その一方で、政治やメディアに無視されながらも、真の人間性、真の創造力を教える教育を熱く渇望する思いは社会に溢れている。日本で全く自由な生涯教育の場として十五年前にスタートしたシブヤ大学のような活動が今なお目覚ましい成果をあげているのも象徴的だし、イタリアでも、意識の高い地域の親たちが集って各地でホームスクーリングを始めたり*14、最近ブルーノ・ムナーリと世界的な児童教育者マリア・モンテッソーリ(1870−1952)を一緒に扱った展覧会がローマのパラッツォ・デッレ・エスポジツィオーニ(博覧宮)で開催されたり*15、またムナーリ・メソッド(1977年に、ミラノのブレラ・アカデミーで開催された子供の創造力教育のラボのためにムナーリが開発したメソッド)を分りやすく解説する叢書が、今年八月末からある大手日刊紙の土曜版とともに毎週一冊売り出されて大成功している*16というような事実も示すように、「人間が美しく公正で自律した生活を送れるような、より総合的な能力を身につける」ための教育、それを実現する学校と言う夢は、城谷のものと言う以上に、現代社会の多くの市民の切実な夢なのである。幸い、現代社会はまだその夢を捨てていないのだ。彼等の多くは、それを強烈に希求しながら、その適切な場や機会をなかなか見いだせないまま資本主義の用意した不毛な教育システムに甘んじて来たが、それは、尊厳ある人間を育てるシステムではなく、やがてAIやロボットで置き換えればいいような、生身のままにロボット化された人間を作り出すことを任務にしていた。逆にこの非人間的なシステムについて行けない人間は、落ちこぼれたり、引きこもりになったり、自死を選ぶことで、社会の表面から姿を消して行く。後に残る大半は「劣化した」人間である。そんな国に未来があるだろうか。本当に人間的な教育を再建することは、環境問題と並ぶ世界的にも火急の課題なのだ。

だからこそ、創造力のある人間が、今社会に対して出来る最も重要な仕事(プロジェッタツィオーネ)は、他の何にもまして教育なのである。偉大な「教えるプロジェッティスタ」であった彼の業績は、今後、デザインと言うよりは、教育学の主題として扱われても良いだろう。否、二つの領域が境界を取り払い、混じり合いながら、それぞれ新しい形を見いだす必要がある。ムナーリ自身がそうであったように、創造者と教育者、創ることと教えることとは、別分野どころか、本来根っこではつながっている双子である。そして、城谷の後を追いながら、一人でも多くの若者が、もの作りとともにひと作りに情熱をもって進んでくれることを願うのは、筆者だけではないだろう。

- 脚注

- 1. 奥大和クリエイティブスクールでの2020年10月25日の城谷によるレクチャー「世界に通用する木工職人をつくる」より。

- 2. Eugenio Bettinelli LA VOCE DEL MAESTRO – Achille Castiglioni I modi della didattica, Corraini Edizioni, 2014

- 3. ブルーノ・ムナーリ協会の会長シルヴァーナ・スペラーティ氏の証言による。

- 4. 2005年に小石原村と宝珠山村が合併して、現在は人口1869人ほどの福岡県朝倉郡東峰村となっている。

- 5. 大橋重臣、清水貴之、中臣一、広瀬慶子。

- 6. 始めの四人から一人抜けて、最終的には梶原真也、熊谷裕介、早川英民の三名が参加した。

- 7. デザイン学研究特集号2007

- 8. 同年11月1日に九州陶磁文化館においてこのプロジェクトの主旨を発表した第一回シンポジウムには、城谷とともに多木も登壇した。

- 9. この話は2020年12月11日にチリの建築家達が企画したシンポジウムSARAÑAN festival de arquitecturas nativas – para un abitar + decente en el planetaで多木によって発表され、城谷の探求は大変好評を得た。

- 10. 当然彼らの創造力を「控えめな創造力」とは言えない。

- 11. これは彼自身も関わりのあったスローフードの「味の箱舟」的発想。

- 12. Bruno Munari: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”.

- 13. イヴァン・イリイチ『脱学校の社会』東京創元社、1977年(原書は1970年)

- 14. イタリアでは、親が子に教育を与える義務はあるが、学校に送る義務はなく、自宅で、あるいは、どこかの場所をグループで使いながら、自分たちの信じる形での教育をほどこすことが可能である。

- 15. “Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari” (al Palazzo delle Esposizioni, Roma, dal 22 giugno 2021 al 27 febbraio 2022)

- 16. かつてのアシスタントで、現在ブルーノ・ムナーリ協会の会長であるシルヴァーナ・スペラーティ女史による編集、執筆により、Fare per crescere – Laboratori Metodo Munari(毎回117頁)というメソッドの非常に素晴らしい解説書の叢書が、大手日刊紙コリエーレ・デッラ・セーラ紙の土曜版とともに、毎週テーマごとに出版されている。(全二十五巻)

PROFILE

Yosuke Taki

多木 陽介

アーティスト、批評家