第五回:二〇世紀のブリコラージュ

カスティリオーニ兄弟やブルーノ・ムナーリら、戦後のイタリアでイタリアンデザインを率いていた「プロジェッティスタ」たちの創造力の中には、モダンに見えて、歴史よりも古い、野生や自然のそれにも通じるような創造力が組み込まれていた。その部分は、資本主義が強大化し、デザインが社会に貢献することよりも市場で主役になるための記号を生産することに専心するようになるとともに現代社会から徐々に排除されてしまった。物や道具の内容(機能)とフォルムの間にかつてあった厳密に論理的な関係とともにそこで失われたものは、ごく優しく、また慎み深く物の世界と歴史の中に潜り込み、物の知性や素材たちと対話しながら進められる、その分緩慢だが極めて「控えめな」態度を持った創造力であった。

カスティリオーニのブリコラージュ

カスティリオーニ兄弟が1955年にコンパッソ・ドーロ賞*1を受賞した間接照明器具「ルミネーター」の各パーツの構成をピエトロ・キエーザの同名の照明器具(1933)と比べてみると、年代的には古いはずの後者が典型的にモダンな創造力によって作られているのに対して、二〇年以上後に作られた前者を構成する創造力が実は、未開世界に由来するものであることに気づく。キエーザの作品は、そのために彼によって全体をわざわざデザインされ、成形されているのに対して、カスティリオーニ兄弟の照明器具は、明らかに意図的に、既成の製品や部品(当時市場に登場したばかりのスポットランプ、ソケットがちょうど入る細さのアルミのチューブ、金属製の三本の棒)を寄せ集めて組み立ててある。これは、言うまでもなく先史時代や未開世界の創造力の代表的な形式としてレヴィ=ストロースが指摘した「ブリコラージュ」である。なぜ、カスティリオーニ兄弟は、この一種ありあわせの応急処置にも見える未開人的な方法をあえて意識的に選択したのだろうか?

(写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

カスティリオーニ兄弟の照明器具が既存の製品を寄せ集めてブリコラージュ的に組み立てられているのに対して、キエーザの照明器具は、全体にデザインされた形を与えられている。

未開の創造方法としてレヴィ=ストロースが注目したブリコラージュ

すべてをある用途のために統一的に設計する「エンジニアリング」に対峙する野生や未開のもの作りの概念として、レヴィ=ストロースは未開社会における道具や神話の創造の方法を「ブリコラージュ」(bricolage)と言う言葉で表現した。「ブリコレbricoler という動詞は、古くは球技、玉つき、狩猟、馬術に用いられ、ボールがはねかえるとか、犬が迷うとか、馬が障害物をさけて直線からそれるというように、いずれも非本来的な偶発運動を指した。今日でもブリコルールbricoleurとは、くろうととはちがって、ありあわせの道具材料を用いて自分の手で物を作る人のことをいう。」*2と言うように、それは、本格的なプロがわざわざその目的のために設計加工した部品を組み合わせて目的の機能を果たす人工物を製造するのではなく、あり合わせの材料を組み合わせて目的の機能を果たす人工物を製造する素人的な造作を指す言葉だが、実は、そこにはかなり豊かな創造力が隠されており、上記「ルミネーター」に限らず、またカスティリオーニ兄弟に限らず、戦後のイタリアンデザインを支えた代表的なプロジェッティスタたちの「控えめな創造力」のなかに随分組み込まれていたのである。それも「ありあわせの道具材料を用いて組み立てる」と言う部分だけでなく、その前提となる、世界において入手可能な物や素材についての知識の中へ沈潜して行くその深さにおいても、プロジェッティスタたちの創造力はブリコラージュから多くを受け継いでいた。

ブリコラージュの特徴1:まず「後ろ向きに」

『野生の思考』冒頭でブリコラージュを説明する際にレヴィ=ストロースはこう書いている。「そこで彼がまずやることは後ろ向きの行為である。いままでに集めてもっている道具と材料の全体をふりかえってみて、何があるかをすべて調べ上げ、もしくはしらべなおさなければならない。」(下線筆者)*3ブリコラージュを実践する者は、手に入る物や素材たちについて過去や経験から学んだ知の「宝庫」を持っており、この「宝庫」は、毎回必要に応じて閲覧し直され、また経験から得た新たな情報で刷新される必要があった訳だが、ムナーリメソッドが多様な道具を駆使させながら創造の前段階の情報収集作業として素材や記号の多様性と差異を体験的に教える実験的な作業や、夥しい物を集めてはそこに隠された知恵や可能性を解読していたアキッレ・カスティリオーニによる物の解読作業は、まさにこの知の「宝庫」を準備する作業だった。

彼らプロジェッティスタも、ブリコラージュに勤しむ未開人同様、何もない白紙状態から頭でアイデアやコンセプトを絞り出し、それを素材にトレースしようなどとはしない。解決すべき問題に関わる条件、要素、関係等の全体像を十分に吟味した後、具体的な素材や条件と「対話」*4するような形で何がプロジェッタツィオーネ(デザイン)の主要要素になるかを見定めるのだ。

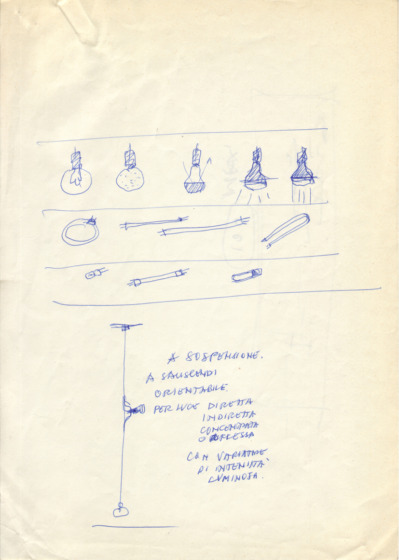

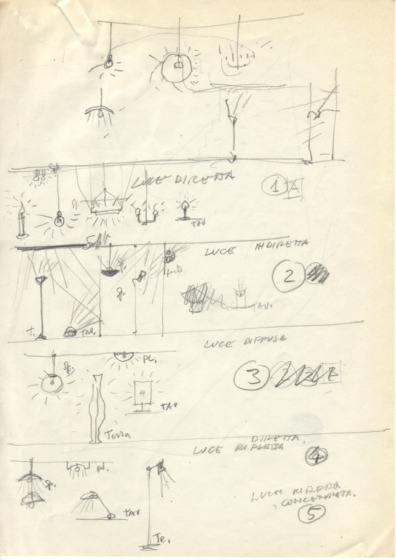

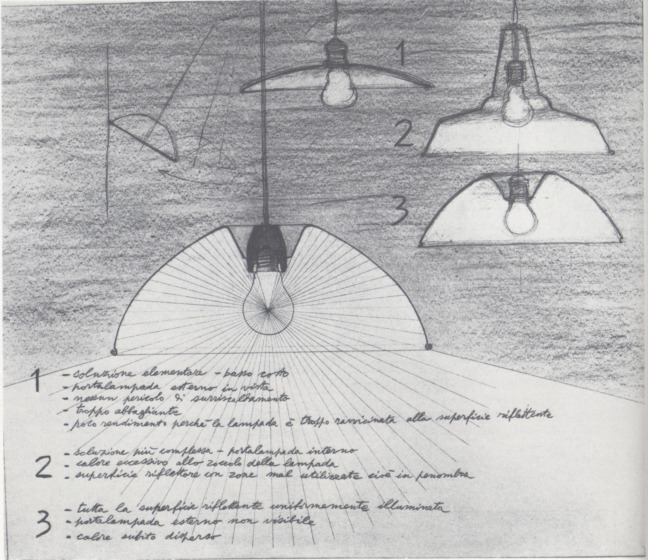

例えば、アキッレ・カスティリオーニの場合は、照明器具をデザインするために、可能な光の当て方(直接光、間接光、拡散光という三種とそれらの組み合わせ)と入手可能なすべての電球(光源)を種類別に調べ上げ*5、また、建築空間内のスペース別(玄関、廊下、リヴィング、キッチン、寝室その他)に必要な照明の種類を分類把握し、「建築空間内における人工光の問題研究において、照明を考える際の基準は、何をどのようにどのくらい見たいかである」という驚くほど単純な原理に到達した上でようやく個々の照明器具のデザインにかかっていた。

(図版提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

(図版提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

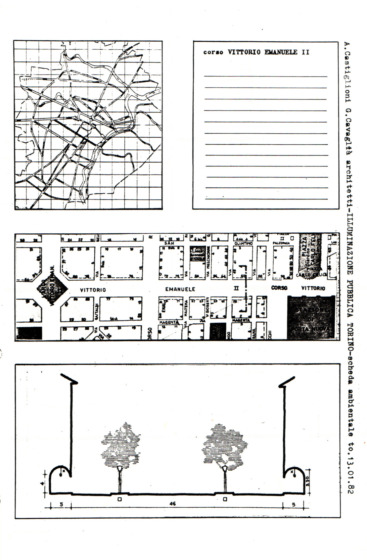

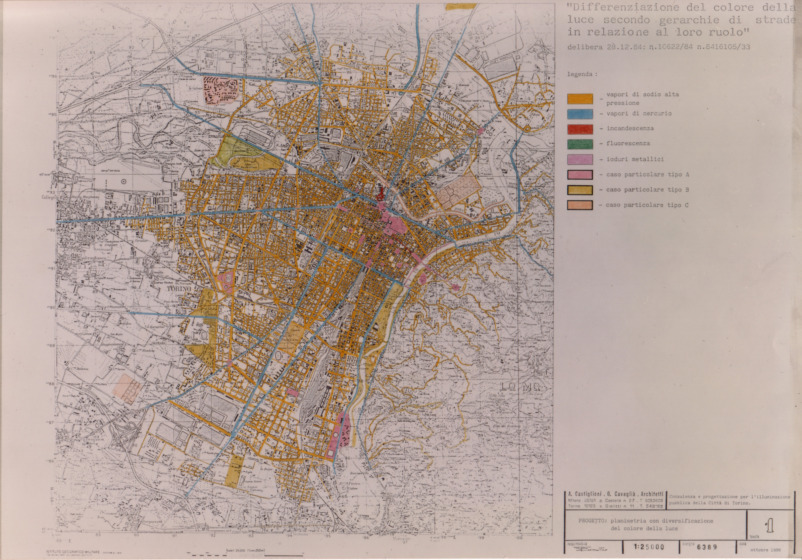

また、トリノ市から街灯のデザインを頼まれた時(1981)には、街灯一つデザインするにも、まずその背景としてその町の公共照明全体がどういう状態にあるのかを把握するために、長年多数のプロジェクトで協働したトリノの建築家ジャンフランコ・カヴァリアとともに膨大な調査を実施し、挙げ句には街灯のデザインはやめて、光源の種類をエリアごとに使い分けることで、都市の各エリア(住宅エリア、幹線道路エリアなど)を夜間の照明で色分けするという、都市全体の機能を可視化する見事な照明案にまで到達してしまった。膨大な情報を網羅的に収集し、自分が創造を始めるための土壌の状態を十分吟味する準備段階の作業こそは、ムナーリやカスティリオーニが欠かすことのなかった、プロジェッタツィオーネ必須の第一歩であったのだ。

(図版提供:ジャンフランコ・カヴァリア)

(図版提供:ジャンフランコ・カヴァリア)

(図版提供:ジャンフランコ・カヴァリア)

そして、レヴィ=ストロースがブリコラージュの実践者について「そこで彼がまずやることは後ろ向きの行為である。」と言ったように、そこにはインダストリーに代表される近代文明に特有の、前へ、前へと我々を押しやる「進歩」のベクトルとは正反対の「退行」のベクトルが流れている。「退行」のベクトルは、反省思考(立ち止まり、これでいいのか?と考えること)によって文明にいい意味でのブレーキをかけるものである。それが近代イタリアンデザインの創造プロセスのまず冒頭に組み込まれていたのだ。いや、そこだけではない。ムナーリの『モノからモノが生まれる』でも詳述されるプロジェッタツィオーネの各段階における作業や選択に対しても常に「これでいいのか?」と疑い問い直す懐疑的な姿勢は、当時のプロジェッティスタたちに共通の「伝統」とも言える特徴で、カスティリオーニに至っては、プロジェクトがもう大詰めにさしかかってもまだ「大分いい所まで来たね。とんだ勘違いをしていなければ。」と言うのが口癖だったという。「退行的な反省思考」はどのフェーズにおいても、彼らにとっては不可欠な要素だったのだ。

やがて、資本主義の急速な発展とともにこの「退行」的ベクトルはブリコラージュとともにデザインの工程から次第に排除されて行くことになる。東京のように資本主義の圧力の強大な現代都市においては、「進歩」のベクトルがほぼ完全に「退行」のベクトルを抑圧しているが、戦後イタリアに生まれた「プロジェッタツィオーネ」の中では、「進歩」のベクトルと「退行」のベクトルの両者は、未だに奇跡的なバランスをもってともに創造プロセスの中に流れていたのである。

ブリコラージュの特徴2:押し付けない(対話する)創造力

「実践者が「そこにある」物質的世界に心のなかで描いた形状を押し付ける」*6タイプの一方的な創造力と違い、ブリコラージュの場合、上述のように、手元に集めた道具や材料との「対話」が重要になる。ティム・インゴルドに倣って「ものをつくるプロセスのなかで、何かが現れるのを予測しつつ、それらを寄せ集め、バラバラに解き、統合し、精製しながら物質と「力を合わせる」」*7と言っても良い。そこに働いているのは、「自分のデザインを、それを受け入れる準備をして待っている世界に押し付けるような超然とした態度からはかけ離れ」*8た、humbleな(控えめな、慎み深い)創造力なのだ。作る側は創造プロセスの中で素材の性質を把握し、その特徴を上手く活かし、素材そのものがまるで自己を表現するかのような形で最終的な形を引き出す。こうなるとインゴルドが「わたしはつくることを「成長」の過程だと考えたい」*9と言うのも分るが、作り手の側から言うと「植物の成長を助ける庭師か農夫の作業に近いもの」と言うことが出来るだろう。*10

同年イタリアに導入されたゼネラル・エレクトリック社の極細蛍光灯ランプに魅せられたカスティリオーニ兄弟は、まさに細い蛍光灯のシルエットに導かれるままに、それと同じ太さで折れ曲がるメタルチューブのボディとコードからなる照明器具をデザインした。創造の発端はデザイナーのアイデアではなく電球のフォルムであった。

(写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

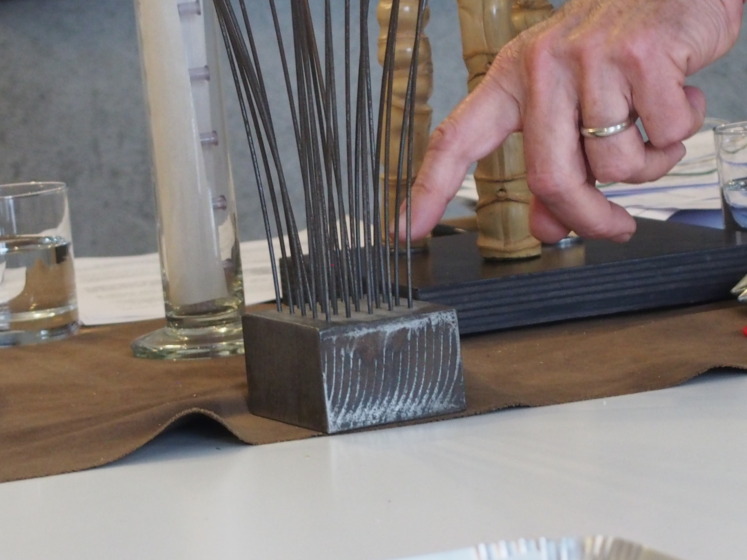

筆者が2015年からイタリアで企画している「移動教室」*11における授業の中で、前出のジャンフランコ・カヴァリアがこの二つの創造の態度の段階的な差異を自分が学生時代(1969−1970)に作った一連の実験的なオブジェを使って非常に分りやすく説明してくれたので、ここでは、文脈にそってそのうちの二つを紹介しておこう。

一つは、ステンレスの針金で作られた「花」(1969−1970)。このオブジェの形状は、作者の意図をそのまま押し付けるように折り曲げて作られた作品であり、作者と素材の間に真の「対話」的な関係はない。一方、もう一つの、多数のピアノ線を孔の開いた鋼鉄の台に差して作った気球のようなオブジェにおいては、作り手(カヴァリア)のしたことは、「何かが現れるのを予測しつつ」用意した条件付け(孔を用意すること)だけであり、出て来た曲線は、その条件下で素材自身が自己を表現した結果であって、カヴァリアが図面に描いたもののトレースではない。ここでは、「形状を押し付けられたものではなく、出現してきたものとして認識すること」*12が出来るが、その感覚こそが、「控えめな創造力」が働いているかどうかの指針となる。

ブルーノ・ムナーリは、この「押し付けられたものではなく、素材自身が己の特徴を活かして描き出すフォルムや表現」をとりわけ意図的に探求したプロジェッティスタ(デザイナー)であった。例えば、紙自身のもつ色や質をそのまま物語要素として活かした何冊かの絵本作品も良く知られているし、女性のストッキングを使ってデザインした照明器具「フォークランド」(1964)も「控えめな創造力」の典型的な例だ。本人が「リングによるテンションと重みによって、ニットのチューブは魚籠に似たフォルムになった。」*13と説明するように、この照明器具のリズムをもって変化反復する円弧の曲線は、彼が図面に描いたものではなく、「重力そのものがこのランプのフォルムを決定」*14したのである。

鳥や信号、バスや乗用車の黒いシルエットをそれぞれ一枚のトレーシングペーパーの頁にプリントすることで、霧の中の遠近感を見事に引き出している。素材の質に語らせる見事な表現だ。

本を開くと真っ白い見開き頁が広がっていて、左下に小さくMai vista tanta neve.(こんなに沢山の雪見たことない。)とある。これも紙の白さそのものに無限に広がる雪景を表現させる「控えめ」で秀逸な手法。

リングと言う条件付けの下、重力とストッキングの素材の間の「対話」が描き出した曲線。

(撮影:江口海里)

自分のヴィジョンをフォルムに押し付けないというhumblenessと同時に、プロジェッティスタたちは、もう一つ「自分勝手に物を作らない」とか「自己表現を目的にしない」というhumblenessを金科玉条にしていた。

アキッレ・カスティリオーニはあるインタビューで住宅のデザインについて聞かれてこう答えている。「人の家のインテリアを作るって?そりゃあほとんど無理な話ですよ。(中略)誰かの家のインテリアをデザインしようとしたら、施主がどんな人柄で、何人女がいて、何人子供がいて、どんな本を読む人で、人生に何をもとめているかなど、その人の人となりのすべてを知らなければなりませんからね。奥さんの愛人にでもなって、その人のすべてを知り、その人になり切ってみる必要があります。繰り返すようですが、無理な話ですよ。どうしても自分の個性を押し付けることになってしまうんです。」*15

彼は、家とは、建築家が作る「作品」ではなく、時間をかけて少しずつそこに住む人の人生とともに、交友、思い出、感情等が織られるようにつくられていくべきものだという、まるでマリオ・プラーツのような住宅観*16を持っていた訳だが、これは、二〇世紀の建築家としては、驚くほど謙虚(humble)な意識であった。

また、展覧会の会場構成についてもその「控えめな」態度は徹底していた。彼らにとっての展覧会の会場構成は、アーティストが自分のヴィジョンやコンセプトを表現する場ではなく、あくまでも観客が展示内容を一番分りやすく効果的に享受するために考え抜かれた実用的な仕掛けであった。一見芸術的な創造力が迸るように見えて、そこには物を作る時と同じ、「非・芸術家」「非・作者」的なスタンスが厳格に守られていた。1980年にミラノの王宮で開催された、女性の前衛芸術家たちについての展覧会「もう半分の前衛」展の大胆な会場構成の場合にも、ある批評家が誤解したように、女性の前衛芸術家たちの展覧会だから「子宮」を意識したトンネル的な通路を会場に巡らせたのではなく、展示される絵画の小振りなサイズに対して大きすぎた空間をキャンバスで斜めにカットすることで、観客が常に作品の鑑賞に適度なサイズの空間にいることが出来るようにするという、ごく具体的な目的があったのである。

斜めに張ったキャンバスで広大な部屋のボリュームを(高さも幅も)半分以上削る ことで小振りな作品を鑑賞するのに適切な広さのトンネルのような空間が出来た。

(写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

今日、ムナーリやカスティリオーニらに憧れるファンは、彼らの作品の美的側面、その一件奇抜なフォルムに惹かれるのかもしれないが、実は、二人とも「自分らしい」フォルムやスタイルを持つことには全く関心がなかった。「自分らしい」フォルムを強調することよりも、むしろ、今そこにある外部の力なり、課題による要請、道具や素材の特質等の介入を受け入れることで、どこか自分だけが絶対の「作者」にならないように努めているところがあったのだ。だから「結果は、プロジェッティスタにとってもいつも驚きのあるもの」*17になる。それが「控えめな創造力」の一番のポイントであるが、作者の介入度を抑えると言うことで言うと、その究極の例は、1989年のアスペン国際デザイン会議の際に聴衆へのプレゼントとしてアキッレ・カスティリオーニが自作のデザイン作品全てを載せた細長い帯状の図面を作った折りに、それを入れる容器としてトイレットペーパーの芯をそのまま使ったことだろう。カスティリオーニは、一切手を加えず、ただこの芯を「選んだ」だけだが、このセレクトは、高級さを求めない彼の嗜好に合っていたと言うだけでなく、長い紙(図面)を全く折らずに収納出来ると言う意味では、それ自体十分に機能を果たす優れたプロジェクトと言えるものだった。

ブリコラージュの特徴3:用途の発展(リデザイン)と変換(レディ・メイド)

アキッレ・カスティリオーニの仕事に特徴的な手法としてよく「リデザイン」と「レディ・メイド」の二つが指摘されるが、実はそのどちらもそうとは名指されぬままに先史時代から既に「ブリコラージュ」の輻輳した実践のなかで実践されていた。そして、「ブリコラージュ」の語源に「意外な方向転換」と言うニュアンスが込められていたように、二つの手法のどちらも、ゼロからなにかを作るのではなく、いつも何かしらオリジナルがあり、それを少し「増幅」したり「置換」したり「ずらす」作業である。その意味で、過去から伝えられたものの形を変えながら受け継ぐ一種の転生・再生作業だとすると、連載の第二回でもカスティリオーニについて述べたように、太古から連綿と続く創造力の流れの中に自らを置こうとするプロジェッティスタたちの謙虚な意識をここにも読み取るべきかもしれない。

– 用途の発展:リデザイン

原始人が素手で石器を握り振るっていた段階から、木の枝などを柄として結わえ付け、石鎚や石斧がブリコラージュされたところで、元々の手持ちの石器は、その効果を増幅させ、革新的な発展を見ることになった。この発展作業をデザインの世界では「リデザイン」と呼び、それは、既存のある物、製品の中に認められるプロジェクト上の主要要素を出発点に選び、それをさらに際立たせたり、コンテクストをずらしたり、何かをつけ加えることで現代生活に活かすことを目指すことを意味するが、リデザインの基本には常にこの過去の知性と現在をつなぐごく謙虚な身振りがあった。

カスティリオーニによるリデザインの代表作と言えば、職人の作業台をリデザインした「レオナルド」(1950)や、卓上を真上から照らすために天井にいちいち孔を開けてそこからランプを吊らずに済むように、街灯のアーチをリデザインした室内照明器具の「アルコ」(1962)、そして1910年にミヒャエル・トーネットがデザインし工業生産された折り畳み椅子の背もたれを少し高くして座面に滑り止めのフェルトを付けるなどして座の安心感を向上させたトリック(1965)など多数あるが、1962年に発表された照明器具「レレンメ」の場合には、工場用ランプRLMと台所用のランプの二つの照明器具のそれぞれの短所を捨て長所を残すと言う形で精妙にリデザインされている。また、電話用のスツール「セッラ」(1957)の場合には、その基には例のスイスの酪農家で発見した乳搾り用のスツールがあるが、オリジナルのフォルムは捨象して、伝統的な身体文化の中で育まれた「一本足でありながら人間の二本足と合わせた三点支持によってバランスを取る動的な支持システム」という主要要素だけを抽出して当時の新しい生活環境のための座がリデザインされた*18。

商品名にもなっているアーチ(イタリア語でアルコ)部分は、街灯のそれを導入したリデザイン。

(写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

(図版提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

(写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

– 用途(および意味)の変換:レディ・メイド

ポンピドゥーセンターの所長やドムス誌の編集長等を歴任した建築家のフランソワ・ブルクハルトは、アキッレ・カスティリオーニを「生活用品の機能転換をもたらす偉大なデザイナー」*19と評しているが、誰がデザインしたともしれないが貴重な知性にあふれる無数のオブジェに夢中になっていたアキッレ*20は、その解読作業のなかで「見いだした物を他のコンテクストに挿入し、元々の機能から少しずらしてそれに別の意味を与えてみせる。彼はこうして見慣れた周知の物とその意外な変形との間で遊びながら我々を驚かせて止まないのである。」*21

ある道具や物を変形加工せず、そのままの形で別のコンテクストに挿入することで、全く別の機能や意味を引き出す作業を「レディ・メイド」と言う。もちろんこれは、二〇世紀初頭に一連の既製品(レディ・メイド)を芸術品として出展して芸術作品の概念を革新したマルセル・デュシャンによる造語に倣ってのものであるが、シュールレアリストたちも慣れ親しんだ技法であったし、日本の古典文化の中ではこれは「見立て」と呼ばれ、魚籠を花入れに、また釣瓶を水指に「見立て」たりしていた千利休が「見立て」の名人だったことは良く知られている。

そして、利休と同じく、カスティリオーニ兄弟も「レディ・メイド/見立て」の名人であった。最も良く知られている例はトラクターの座席部分をスツールの座面に転用した「メッツァードロ」(発表1957年、製品化1971年。当初はスタジアムの座席になる予定もあった。)だろう。上述の乳搾りのスツールを見つけた同じスイスの農家で見たトラクターの、まるでお尻の雌型のような座面に夢中になった二人は、農耕機具のバネの利いた座の感覚そのものも持ち込むために、この座面をオリジナルの「く」の字に曲がった金属の支持部分と一緒に、その起源が想起されるような名前(「メッツァードロ」とは、小作農の意味)をつけて、室内に持ち込んだのである。

この「レディ・メイド/見立て」は、「リデザイン」が機能上だけの発展形式だったのに対して、機能上の変換(転用)だけでなく、物を隠喩化して、意外性や驚きの感覚とともに、異なる意味やヴィジョンを我々の脳裏に詩的に創出する。そこには、具体的な機能と想像力に関わる隠喩の二つのレベルでの変換作用があり、レヴィ=ストロースが「知的ブリコラージュ」と呼ぶこの作業が行われると、我々は、目の前にあるものが、オリジナルの姿をそのまま保っているのに、脳裏のどこかで別のイメージを見始めるのだ。(二重のヴィジョン) 物自体が何か別の物に化け、演じ始めると言ってもいい。ただの棒や箒を刀のごとく振り回してチャンバラごっこに耽る子供たちの遊戯もそうだが、ここには、明らかに演劇的な想像力が働いており、実際、劇場や高座ではよく見かける。日本の古典芸能において、扇がさまざまなもの(杯、徳利、箸、鋸、弓、煙管、他)に化けるのは周知のところだが、例えば、二〇世紀の偉大な演出家であるピーター・ブルック(1925−、未だに現役!)も「レディ・メイド/見立て」の達人である。彼は、かつてある演劇講座で細長い円筒形のガラスコップを傾けて聴衆にピサの斜塔を想像させながら、「ここでこのコップが床に落ちて砕けたら、皆さんの想像力はありありと粉々になる塔を〈見る〉ことでしょう。特殊効果をふんだんに使った映画以上の印象を与えるはずです。」と語っていたが、彼の舞台は、いつも固定された装置のほとんどない、ほぼ裸舞台に近い空間の中で、日常的なオブジェたちを「レディ・メイド/見立て」的に使いながら、「見慣れた周知の物とその意外な変形との間で遊びながら我々を驚かせて止まない」。世界の演劇ファンの記憶に残る秀逸なシーンとして、ペルシャの詩に基づく『鳥たちの会議』(1979)という作品で、ごく薄い布を鳥の翼のように羽ばたかせることで、実際の鳥を使っては表現しえない飛翔の「軽やかさ」そのものを可視化してみせたシーンや、嵐に弄ばれ、船が海の藻くずとなる様を一本のレインストックと数本の長い竹で表現した、シェークスピアの『テンペスト』(1990)の冒頭シーンが挙げられるが、インドの長大な叙事詩を舞台化した大作『マハーバーラタ』(1985)の中では、大戦争の開始を告げる第一矢がなんと本物の矢ではなく、1mもないとても細い竹の棒で代用され、矢が射られた瞬間に全員がストップモーションに入るなか、その竹の細棒をクリシュナ神役の役者が手にもって、ゆっくりと敵方の将軍に向かって歩いて行くとき、実際の矢ではあり得ない喚起力によって、観客は単に「矢」を見るだけではなく、「死」そのものが飛んでゆくのを想像力の目で見ることになった。

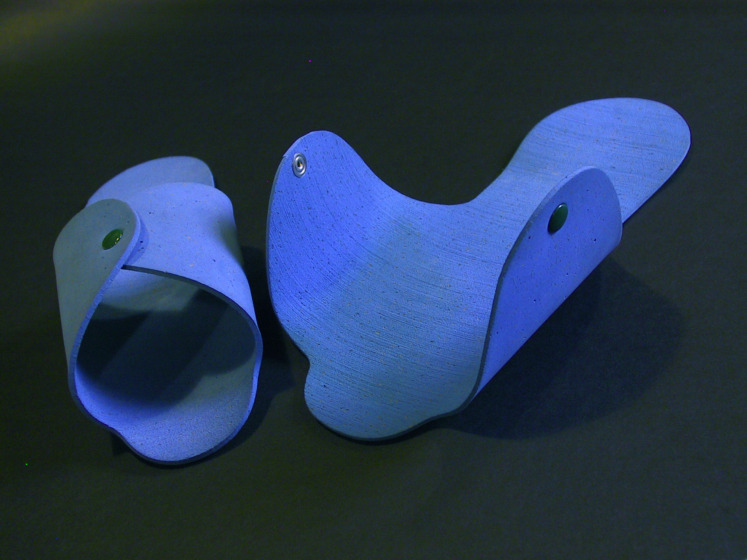

このブルックの手法の基盤にあるのは、どんな人間にも幼少時から備わっている演劇的想像力であるが、カスティリオーニもこの同じ演劇的想像力に非常に長けていたからこそ、ちょっとした類似や連想を通して、簡易スリッパのフォルムの中に一人用のソファ「40/80」(1999)のフォルムを、サンバイザーの半透明のつばの中に卓上ランプ「イポテヌーザ」(1975)のシェードを、またホッケー選手のすね当ての中に健康スツール「プリマーテ」(1970)の座面の構造を想像出来たのであり、実現こそしなかったが、猟銃の銃口の掃除用の道具(洗桿)を見ながら、それをレストランの卓上照明器具に変身させることを夢見ることが出来たのである。彼はどんなガラクタにしか見えないような物でも手にとると「いつか何かになるさ」と言うのが口癖だった。

(写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団)

– 文学空間のような世界観

「レディ・メイド/見立て」は、単なる創造手法ではない。そこには、カスティリオーニ兄弟のような、「レディ・メイド/見立て」の達人たちの世界を見る視線の質、世界観が体現されている。無数のオブジェからなる大洋にプロジェッタツィオーネと言う波を立てながら泳ぎ回る熱心なスイマーであったムナーリやカスティリオーニ兄弟にとって、世界とは多くの物がある秩序に従っていつまでも同じ場所に固定されたまま存在する硬直した場所ではなく、むしろすべての物と機能がいくらでも可変、交換、変身可能な流動的で自由な空間として認識されていたはずである。

そこには、カスティリオーニとも多々共通点のあった*22小説家のイタロ・カルヴィーノ(1923−1985)がその遺稿『レツィオーニ・アメリカーネ』*23の中で語った、ルクレティウス(『事物の本性について』)やオヴィディウス(『変身譚』)と言った古代ローマの作家たちの描く、すべての存在、物、素材が可変性に富み、他と交換、変身可能である文学宇宙によく似た所がある。「可変、交換、変身可能」な物や分子からなる宇宙とは、極めて柔軟な想像力によって可能になる世界観で、「レディ・メイド/見立て」に勤しむカスティリオーニたちの想像力(創造力)もほぼ同じような世界を目指していたといえるだろう。機能と隠喩の二重の変換によって、想像力に溢れた自然、そこに育つ変幻自在な植物のように彼らの物たちは発生して来たのである。「レディ・メイド/見立て」における物の「変身」も、オヴィディウスの言葉の上でアラクネーの敏捷な指がみるみるうちに蜘蛛の細長い脚に変身してしまうときと同じくらい実に自然に起こってしまうから、ある意味で「彼の作品はいつも未だかつて存在したことのない物でありながら、一旦作られると存在して当然という印象を与える」*24のだが、実はいつも大胆な「可変、交換、変身」の成果であった。

そして、アキッレ・カスティリオーニは、この文学空間でこそ可能に見えるような自由な世界観を何とプロダクトどころか、自宅の改装作業(1967−1969)においても実践しているが、それは、まさにこの「可変、交換、変身可能」な世界観全体の「模範上演」とでも言えるものであった。

カスティリオーニ邸の改装作業の方法的な最大の特徴は、全体をばらした各部の配列を変えて新しい家を作り直したことだった。まさにレヴィ=ストロースの語るブリコラージュや神話がそうであるように、ほぼ同じ材料を使いまわす再構成だった。昼用のエリアと夜用のエリアが完全に入れ替わり、一部で外した扉が新たに作られた壁付けの押し入れや食器棚の扉になり、かつて祖父母の寝室から庭へ下りる戸口だったところがダイニングルームからリヴィングに通ずる開口部に生まれ変わり、外部にあった三段の階段が180度向きを変えてこの開口部からダイニングルームに向けて下りるようになった。しかもこの大改造は、単に建築家がパズルの組み直しに嬉々とした成果ではなく、そこで生まれ育ったイルマ夫人にとっては、心理的に実に優しくデリケートなオペレーションになっていた。彼女はこう証言している。「生まれた時から同じ家に住み続けるのは、いなくなった祖父や両親を思い出し過ぎて悲しいこともあります。彼は、私の記憶を破壊しないようにポイントになる部分は残しながら全体を一新してくれました。そう言う意味で実に繊細な気配りのある改修作業でした。」*25プロジェッティスタの創造は、いつも誰かの生活環境(精神的、物理的)を改善することが目的だったのである。

右手に見えるギザギザのある棚は、実はアキッレが事務所の地下室で見つけた大理石製の洗濯板の転用。窓の両脇にある大小四つの扉は、元来その窓についていた内戸であったが、移動させて作り付けの戸棚の扉にした。 (撮影:ルカ・ケッサ)

改装前、この家は、写真正面の壁の所で終わっており、現在リヴィングルームに通じる開口部は、それまでは、そこから庭へ下りる戸口だった。そこに見える短い階段は、元々この戸口から外に下りるためのもので、180度反対側を向いていた物を反転させて室内に取り付けた。これもこの家の内部で大規模に行われた要素の移転作業の一つ。(撮影:ルカ・ケッサ)

ブリコラージュの特徴4:進化起源の創造力

鳥の羽は、軽くて強度があり、空気を上手く捉えてくれるし、翼を構成する部材として最高の合理性とクオリティをもっているが、実は最初から翼の部材として生まれた訳ではなかった。まだ鳥に発達する以前の爬虫類(恐竜)の段階で、体温保存のために生まれたのだが、それがやがて、始祖鳥、そして鳥へという進化の過程で、翼の部品として最適であることが分り、そのまま翼を構成すべく進化したのである。進化を決定づける見事なレディ・メイドだった。否、より正確に言えば、まず原始的な羽毛が保温機能から飛翔のための構造体へとレディ・メイドされ、それがリデザインを重ねるうちに、今では、より飛行性能の高い翼構造としての羽毛へと進化したと言えるだろう。他にも類似の事例は色々あるが、生物学者のフランソワ・ジャコブも認めるように、生物の進化の時に働くのは、設計図に基づいてゼロから作るエンジニアリング的な創造力よりも、手元にある既存要素を新たな機能のために転用するブリコラージュが多いのである。つまり、「レディ・メイド/見立て」とは、実は人類の歴史を越えて遥かに古代に起源をもつ創造力で、深く生命そのものとの連続性をもった、極めて有機的な創造方法であったのである。

誰が作るのか?

現代世界では、ここで見て来たような、プロジェッティスタたちが活用していたブリコラージュ的な創造力は陰をひそめるようになってしまった。「手探り」がなくなって、ほぼすべて前もって設計された通りに作られる。手描きの図面を描きながら考えるプロセスすら薄れてしまった。「進歩」のベクトルに背中を押され、みんな常に前傾姿勢で突っ走っているので、具体的な創造に入る前に「後ろ向きに」物の世界の知の「宝庫」を紐解く時間などないから、創造力はますます無知になっていく。作り手はいつも「作者」としての自分を出すことに精一杯で、かつてのプロジェッティスタたちが持っていた多義性に満ちた「控えめさ」など知る由もなく、「レディ・メイド/見立て」に実は進化起源の野生の力強さが隠れていること等にも、想像も及ばない。物や世界や他人をじっくりと見て、受け入れ、自分ではなくそこから出発して、素材と深い対話を交わし、道具自身とも仲良く格闘しながら、毎回それらの可能性を十全に引き出しながら...という作り方を大半の人類は完全に忘れてしまったようだ。

でも世界は作り続ける。誰が?どうやって?何を根拠に?どんな犠牲を払って?資本主義が高度に発達して、まだ生身の人間が労働者として働きながら、労働環境を見る限り既に完全にロボット(人間より「従順」で「高性能(高速×精確)」で「耐久力」がある)を想定しているとしか思えない国もある。人工知能が飛躍を遂げ、やがて人類自身が創造の舞台から外される日ももう想像出来る所まで近づいているが、実は、技術に歴史の主体としての座を奪われながら、そのことに気づきもしない人類の盲目ぶりに対してハイデガーが深い憂慮を洩らしていたのは、もう数十年も前、戦後すぐのことだった。思えば彼もプロジェティスタたちの同時代人だった。

その後、世紀が変わり「主役」を降ろされた人類はもはや歴史を自分の思うように描くことすら出来なくなっているのだが、各国のリーダーをはじめ、非人間的な主体に導かれる歴史の創造力は、今や極めて深刻な状況を、環境、社会、そして精神の次元にもたらしている。そんな歴史的時点において、何をするべきかを問うことは難しいが、少なくともしなければならない根本的な課題は見えている。我々は、もう一度自分たちの生存をかけて、創造力の歴史をその根元から紐解きながら、自分たちの創造力の姿を見直し、より優れて生命力に溢れる創造力を、人類の生きる力として再興させなくてはならないだろう。人間が歴史の主体に戻れるかどうかについて、もちろん楽観的な予測は出来ないが、自然や生命、野生の知と対話出来るのは技術ではなく、人間しかいない。人間が己のもつべき創造力(生き延びる能力)を取り戻さない限り、我々の未来は歴史の消尽した風景となるだけである。

- 脚注

- 1. 1954年創設のイタリアで開催される国際デザイン賞。当初は百貨店のリナシェンテが主催していたが、1964年以降はイタリア工業デザイン協会が主催。

- 2. クロード・レヴィ=ストロース著『野生の思考』みすず書房、1976年、22頁。

- 3. 同上、24頁。

- 4. レヴィ=ストロースも「道具材料と一種の対話を交わし、いま与えられている問題に対してこれらの資料が出しうる可能な回答をすべて並べ出してみる。しかるのちその中から採用すべきものを選ぶのである。」(下線筆者) と書いている。

- 5. 全く同じような電球の種類別の列挙だけでなく、それらの特性の研究をムナーリもさらに詳細な形で行っていた。(『モノからモノが生まれる』350~358頁参照のこと。)

- 6. ティム・インゴルド著『メイキング』、左右社、2017年、54頁。

- 7. 同上、55頁。

- 8. 同上。

- 9. 同上。

- 10. 拙著『アキッレ・カスティリオーニ』(AXIS、2007)において、筆者はカスティリオーニを農夫と庭師に喩え、彼の作品を農夫や庭師が世話をすべき植物に喩えていたが、そこでは直観的な印象以上に細かい説明は出来なかった。

- 11. 筆者による企画、大阪メビック扇町の主催(正式名称は「イタリア研修」)で、これまで、2015年12月、2017年3月、2019年3月および10月の四回実施され、約一週間の滞在日程の間に、毎回数人から十人の参加者(原則として大阪在住の四十歳以下のクリエイター)が、ミラノ、ボローニャ、トリノ、アレッサンドリア、モンテベッロ・デッラ・バッタリアなどの各地を巡りながら、現代イタリアの各分野で活躍するプロジェッティスタたちを訪ね、彼らの話を聞いたり、授業を受けたり、ワークショップを経験するプログラム。2020年からは、過去の参加者の中の志望者とともに読書会などが定期的に開催されている。(https://www.thinktheearth.net/think/2017/12/taki_yosuke/)

- 12. インゴルド前掲書100頁。

- 13. ブルーノ・ムナーリ前掲書206頁。

- 14. 同上、210頁。

- 15. Achille Castiglioni: gli interni? Impossibile, in “Abitare”, no. 323 novembre 1993, p. 129.

- 16. イタリアの美術史家であるマリオ・プラーツ(1896−1982)は、『家具調度の哲学』(La filosofia dell’arredamento, Documento, Libraio Editore, Roma, 1945, p. 27)の中で「君の家の様子を話してごらん。君がどんな人間か言ってあげるよ。」と語っていた。つまり「家は人なり」、住む人とともに自ずと作られるもの、という訳だが、カスティリオーニも全く同じ認識をもっていた。

- 17. 筆者によるジャンフランコ・カヴァリアへのインタビューより。

- 18. カスティリオーニ自身「じっともしていられないが、座りたくもなるんだ。」と述べているが、1950年代にイタリアで家庭に導入された電話は廊下の壁に設置されており、そこで立ち話もなんだが、落ち着いてソファーに坐って話し込むのも、という極めて中途半端な身体的欲求から生まれたのがこのプロジェクトである。

- 19. ‘A la Castiglioni’ 展(1995−1998)のカタログの中のフランソワ・ブルクハルトの文章(Dal design al ready-made)より。

- 20. 本連載の第二回を参照のこと。

- 21. 同上。

- 22. ほぼ同世代であっただけでなく、奇想天外で、軽く、目に見えない、速度のあるものを愛したところなど、彼らの間の共通点は多く、アキッレ・カスティリオーニは、しばしばカルヴィーノが創造力のあり方について述べた言葉(「ファンタジア(空想)はジャムのような物で、(食べるには)しっかりした一切れのパンに塗る必要がある。」(括弧内筆者))を引用し、イタリアのデザインの成功が、ファンタジーだけではなく、精密な仕事というベースに負うものだと主張していた。

- 23. イタリア語で「アメリカ講義」という意味。1984年にハーバードから招聘されて六回の連続講義を1985−1986年の時期にするはずだったため、カルヴィーノは友人で批評家のピエトロ・チターティとともに生前この講義のことをよく「アメリカ講義」と呼んでいた。この書籍はそのための原稿をまとめたもの。邦題は『カルヴィーノの文学講義』(朝日新聞社、1999年)

- 24. ジャンフランコ・カヴァリア、2005年7月6日、トリノのカヴァリアスタジオにおける筆者によるインタビューより。

- 25. 筆者によるイルマ夫人へのインタビュー(2006年12月19日)より。

PROFILE

Yosuke Taki

多木 陽介

アーティスト、批評家