第六回:透明な創造力

アキッレ・カスティリオーニの仕事をプロダクトから建築、都市、そして展覧会の会場構成に至るまで、すべての分野において見渡すと、そのどれにおいても、彼が本能のように求めていたあるクオリティがあることに気づく。それは一種の「透明さ」とでも言えるもので、この「透明さ」には、物質的な面、言語的な面、倫理的な面、そして人格的な面という、四つの異なる側面があり、それらは、いずれもカスティリオーニだけのものではなく、ムナーリら当時の他のプロジェッティスタたちとの間でもはっきり共有されていた。ところが、異常に発展した資本主義社会、特に自由主義経済の勢いの下で、二〇世紀の終盤になると、彼らが執着していたこの「透明さ」を顧みる者は、もうデザインの分野にはほとんどいなくなってしまった。だがその後、世紀末頃から現在に至るまで、様々な分野でこの「透明さ」を(まだ無意識かもしれないが)歴史の創造力に取り戻そうとする人達が徐々に増えて来ている。危機を感じた歴史自体が我々に呼びかけているのかもしれない。「透明さ」を取り戻せと。

物質的な透明さ

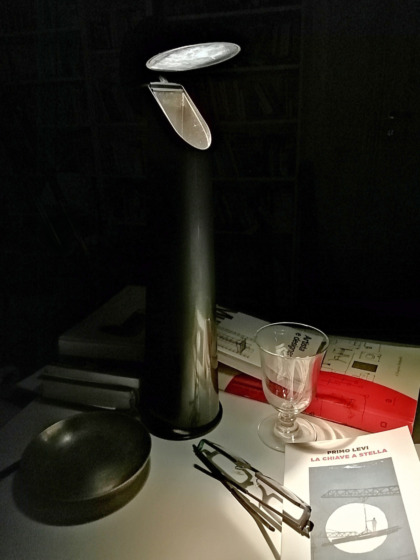

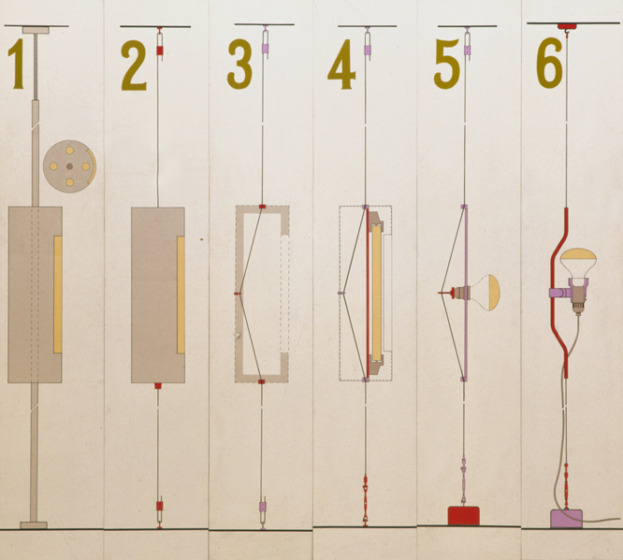

アキッレ・カスティリオーニは、照明機具に関しては重要なのは照明の効果であって、機具自体はそれこそ消えてもいいくらいだと考えていたが、中でも「パレンテジ」(1971年)は、実際、その姿が見えなくなる寸前まで到達した作品で、それは以下に見るように、他者による過去のプロジェクトに徹底的な「そぎ落とし」を重ねた結果であった。

同作品の元々のアイデア(昇降するランプ)は1988年の「ラルキテットゥーラ(建築)」誌でカスティリオーニ自身述べているように、ピオ・マンズーのものであった。マンズーのデッサンは天井まで届くポールを軸に円筒形のボックスが上下し、光はボックスにあいたスリットから発散されるはずであった。このアイデアからスタートしたカスティリオーニは、ポールをワイヤーに置き換え、それを折れ曲がったスチールチューブの中を通過させることで(それによってシリンダーも排除し)生まれる摩擦を利用して、どの高さにも簡単に手で移動させられるし、またそのまま手を放しても決して滑り落ちないランプを考案した。最終的にはワイヤーを天地に固定せず、天井にだけ留めて下端には鉛を黒ゴムで被った重りを付けることでワイヤーに強い張りを持たせたから、理論的には天井がどのような高さの部屋にも対応できることになった。(実際には4mまで)この自在な昇降の可能性に加えて、ランプ自体の方向も自由になるから、たった一つの光源によってあらゆる高さ、方向をカバーする照明(直接及び間接照明)が可能になったのである。

最終的にテンション、重さ、摩擦と言ったごく単純な無形の力学的要素だけを利用しながら実現されたこの成果は、殆ど目に見えなくなる直前のレベルにまで到達している。まさにある衝動に突き動かされたかのようにどんどん元のプロジェクトから無駄な部分をそぎ落とし、より細く、より軽く、より透明にして行った訳だが、「パレンテジ」の製作プロセスが明らかにするこの「そぎ落とし」の作業は、プロジェクトがかなり煮詰まってからもいつも「あと何が取れるかな?」とコラボレーターたちに問いかけていたカスティリオーニによって、実は照明機具だけでなく、ほとんどどの作品の製作過程でも実践されていた。

既に述べたように、この物質的な「透明さ」へと向かう傾向は、カスティリオーニ兄弟だけではなく、ムナーリら同時代の他のプロジェッティスタたちにも共通して見られる特徴で、そこにはより少ない要素で創ることで、よりコストを削減すると言う理由もあったが、それだけではない。また、単なる形式上の「単純化」でもない。それは、すべての方面から、ホリスティックに実験、探求、検討、調整しながら、余剰と見なせる部分を徹底的に捨象して行く「究極の統合(extreme synthesis)」作業なのであるが、この「究極の統合」作業は、一方で、まるで自然の創造力かと思えるほどの精妙さをもつと同時に、実は徹底した合理的思考によって考え抜かれた探求の成果であった。ムナーリは『モノからモノが生まれる』で、デカルトの方法における四つの原則1そのままのような合理的、論理的、また網羅的思考に沿った形で「究極の統合」に至る創造のプロセスの一例を理論化していたが2、同時に、オレンジとグリーンピースの構造を分析した『グッド・デザイン』という小冊子の中で博物学者ラマルクの「形は機能に従う。」という言葉を引用しているように、そうした徹底した機能的合理性を自然の造作物にも見ている3。

以下、そのような形で考え抜かれたプロジェクトの具体例として、カスティリオーニの照明器具「ジビジャーナ」(1980年)の創造に込められた精妙な思索の跡をジャンフランコ・カヴァリアによる詳細なメモを介して確認してみよう。

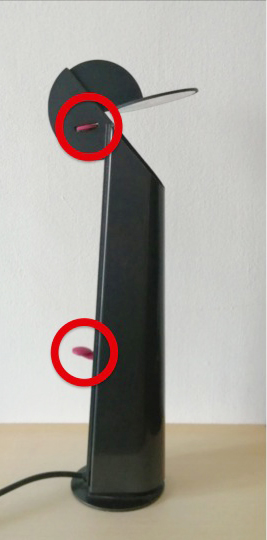

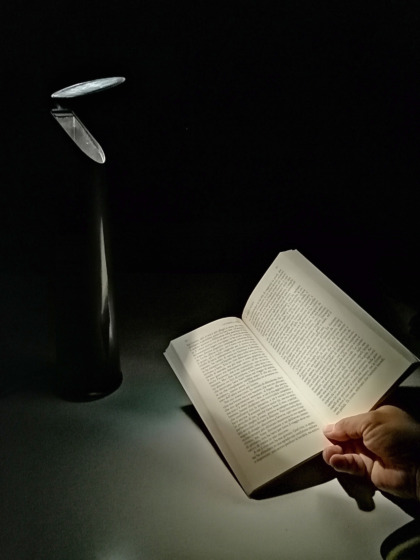

この奇妙なランプ「ジビジャーナ」だが、実はベッドで本を読むのが好きだった奥さんと喧嘩しないための苦肉の策として「隣に寝ている人の邪魔をしないでベッドで読書するため」4にデザインされたものである。そのためには、「周囲の影になる部分を尊重しながら限定されたエリアを良く照らす」5ことが必要になり、光源を隠し非常に細く集中した光を小さなミラーで反射させた間接光を使うメカニズムが採用された6。光源、光の使い方など、光の扱いにはとりわけ長けていたカスティリオーニならではの選択だったが、何よりカヴァリアが注目しているのは、カスティリオーニがこの器具を夜中に使う人の行為を心理的な側面に至るまで実に微細に想定し、それに基づいて各部をデザインしていることである。

カヴァリアは、鏡の角度と照度を調節する二つの調節器(赤色の部分)の選び方から、カスティリオーニが夜中にこの照明器具を使う人の意識状態の変化までを精密に想定していたことが分かると言う。ベッドに入り、さあ本を読もうという時には、まだ意識は冴えており、細かい作業も可能である。そこで、光を手元の頁の上に正確にもっていくために鏡の角度を調整する調整システムとして、精密器具のコンパスの開閉の仕組みを転用してある。その一方で、眠くなった時に照明を消すためには、うとうとした状態でも一気にスッと下げればいいだけのカーソルをスイッチに採用しているというのだ7。

次にカヴァリアのメモはこのランプの底辺が極めて小さいことに注目しているが8、これにもごく合理的な理由がある。考えてみればベッド脇の小テーブルや台の上面というのは、大抵そう大きいものではない。しかも眼鏡や灰皿、本などで結構いつも一杯になるものだ。従ってベッド脇のランプとして底辺が小さいと言う事は、このランプが物として生き残るために絶対に必要な条件だったのだが、そう言われてみれば、と言う点を細やかな注意力で決して見逃さないのがカスティリオーニだった。

さらにもう一つ機能面で言うと、光源を収容するインナーボディーとアウターボディーの間に空隙を設けてあるからどこを持っても驚くほど熱くなく、一切不快感も与えないし安全度も完璧である。

右:インナーボディーとアウターボディーの間に空隙があるので、外被が加熱し過ぎることがなく使用中に手で持っても問題ない。

また、カスティリオーニにとって作品の名前も決して偶然つけられるものではなく、しばしばデザインの主要要素がどこにあるかをそれで示唆していた。「ジビジャーナ」とは、ロンバルディア方言で「鏡など光沢のある物質で光を反射させて人や物にあてる」遊びを指す言葉であり、それは、このランプにおける照明方法のメカニズムそのものを遊戯的に伝えるものだった。

カスティリオーニは、教育上の理由もあって、自らの仕事の機能的な探求面ばかり強調していたが、カヴァリアに言わせれば実は作品の美的側面が疎かにされた事は決してなかった。そしてこの奇妙な作品も、他の彼の作品同様、その探求は上述のようにまず機能面から始まっていたとは言え、大量のプロトタイプの存在が示すようにその形態上の美的探求も決して疎かにはされていなかった。その完成されたシンプルで見事な形態を見せられた時にはイルマ夫人も驚いて「何あなたこんなフォルムを大事にする仕事して?!」と言ったほどだったと言う9。

ある物を巡る利用者の行為、その精神状態、状況から妥当と思われるサイズ、各部のメカニズムの選択、名前の選択、そして最終的なフォルムの探求に至るまでのすべてを調整しながら余剰の部分を徹底的に省く、まるで環境の変化に合わせて生き延びる個体の機能や形を決定する自然のメカニズムのように精密な「究極の統合」がカスティリオーニの創造プロセスでは常に行われていたのである。

ところで、1992年のフランコ・ラッジとのインタビューで、呆気に取られる相手にも一切お構いなしに、「もしこのテーブルの上に乗っている物がすべてテーブルなしでもこの同じ高さにいられたら、ランプなしに光が出せたら、こりゃあ、なかなか悪くないよ...いや、なかなか悪くないよ...。」10と言っていたように、カスティリオーニは、機能さえ残れば、物は消えてしまってもいいと思っていた。余剰部分を悉くそぎ落として行く彼の「究極の統合」作業は、極論すると、物の目に見えるフィジカルなレベルを超越して、透明な(つまり目に見えない)状態を志向していたのである。1999年にミケーレ・デ・ルッキと共作し、イタリア電力公社(ENEL)の指名コンペ(高圧線の支柱のプロジェクト)で一等賞を取った時にも、「軽やかな美しさが評判にはなったが、本当のことを言えば一番いいのは地中に埋めて高圧線を見えなくすること」だと語っていたという11。上記のラッジとのインタビューでも彼は、「デザインと言う物はなるべく控え目な存在であるべき」12で、理想的には気付かず、見えないくらいがいい、と述べているが、物を作るデザイナーでありながら、フィジカルに物を残すことに何のこだわりもないのである。

ここで我々の多くがずっと抱いて来たデザインに対する大いなる誤解が明らかになる。ムナーリが『芸術家とデザイナー』(1971年)で「デザイナーは美しい形を作ろうとするのではなく、[物の]形と機能の間にちゃんと一貫性があることに気を配る」13のが仕事だと明確に述べていたことを思い出そう。イタリアンデザインの父祖である彼らプロジェッティスタたちにとって、デザイナーとは、本来、美しい物を創ることを究極の目標にする者ではなく、むしろ一見形に残らない方法論や物作りのプロセスなど、彼らが正しいと信じる創造力のあり方の探求と実践にこそ常に焦点を置いて活動する人々であり、自分たちで言うように、彼らにとって「美しさとは、 正しさの結果」14としてのみ得られるものだった。

言語的な透明さ

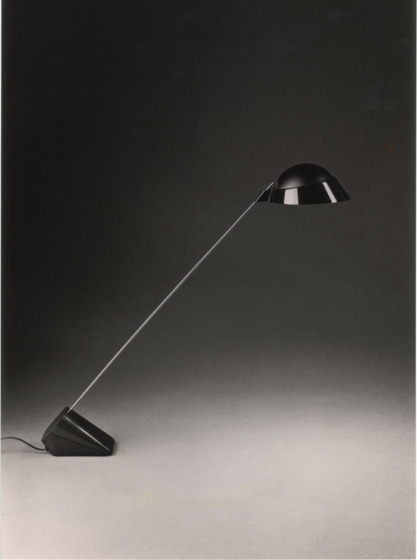

物質的な透明さは、このように徹底した探求のいわば副産物だった訳だが、探求の中でプロジェッティスタたちが意識的に追求していた目標は、むしろデザイン言語としての透明さであったと言えるだろう。はじめてインタビューに事務所を訪れた際、テーブルランプ「イポテヌーザ」(1975年)についての氏の説明を聞きながら、最終的なフォルムとプロジェクトのコンセプトの間に見えて来た、あまりに論理的な関係に皆呆気にとられたのを今でも覚えている。

「一緒に仕事をするのにテーブルに向かい合って座る者同士の視線の邪魔にならないような卓上ランプを作る必要があった」15と言う言葉そのままに、このランプの胴体は、こともあろうか導体にもなる細いメタルのロッドだけから出来ている。実はイポテヌーザと言う名前(直角三角形の斜辺を意味する)も机上に斜めに走るこの直線そのままの姿から来ている。名前がプロジェクトのポイントの在処をあからさまに指示しているのだ。そしてその先端に「光が目に入らないように印刷工のバイザーのような小さくしかも効果的なシェードで囲ったランプ」16をつけ、「極度に細い胴体とシェードの部分を支える重りにトランスをそのまま使った」17のである。まるで数式のように明瞭で一切無駄な要素がない。その完璧さと対照的に「この三つの部分は梱包のためにもジャック方式で簡単に接続したり取り外しが出来るようになっているんだ。」18と言って我々の目の前でこのランプをポンポンとバラバラにして見せる氏の意外に乱暴な身振りに皆つい大笑いしたものだ。

現代の大半のデザインプロダクトが見た目の美しさで我々を感覚的に虜にしようとするのとは違って、アキッレ・カスティリオーニの作品は、感覚とともに我々の知性にストレートに語りかける言語形式をもっている。大抵の場合、フォルム自体の中にプロジェクトの内容(機能)が表現されていて、物自体がデザインの知的内容を伝えずにはいられないのだ。その意味で彼の作品は非常に「教育的なオブジェ」であるし、ブレヒト流に言うならば「異化効果」19を携えたデザインである。魔術的な魅力のすぐ脇に実はその種明かしが並んでいる訳だ。ところが、機能と無関係な消費文化的デザインに慣れ切った現代人は、物の機能や目的を外観から読み解く習慣を忘れているので、逆にカスティリオーニのデザインした作品たちの目的/機能とフォルムとの間にあるあまりに明解な直結性、フィルターがないデザイン言語の「透明さ」に出会うと戸惑ってしまうようだ。種明かしを提示しているのにそれに気づいてもらえず、エステティックなポイントだけが強調されて誤解されることをカスティリオーニは苦にしていたという。

また、文飾を凝らした幻惑としてのデザインではなく、装飾性をはぎ取った(しかし「有用性」を忘れない)彼のデザインには、簡潔な文体、たった一行からなる究極の物語のようなところがある。このたった一行で長編小説のすべてを語るような「速度」ある思考20がアキッレの言語の「透明さ」を支えている。フォルムとコンセプト、記号と記号内容の間を(フランコ・ラッジがアキッレ・カスティリオーニは「知的近道を取る」21と言ったように)あたかも最短距離で駆け抜けるかのような、その「速度」が伝達の「透明さ」を生み、それに気づいた人に衝撃を与えていた。

しかし、完成してみるとものすごい速度の思考力が初めからあったように思えてしまうこの閃光のような単純さも、既に見たように地道で長い「統合作業」の成果であった。そして毎回取り組む、物質的操作とともに簡潔な言語を創造する修飾作業に近い知的エクササイズでもあるその探求の過程で、もう大分煮詰まったプロジェクトを前にしながらもなおプロジェクト上に残った「不透明さ」を本能的に感じ取っていたアキッレは、いつまでも「あと何が取れるかな?」とつぶやいていたのだ。

カスティリオーニの作品においてはフォルムと機能が徹底して直結されているが、既にこの連載でも触れたように、この両者は資本主義の発展に伴って一度、一九世紀末から二〇世紀前半(特に世界恐慌後の三〇年代、アメリカのスタイリングによって)に分裂、乖離させられてしまっていた経緯がある。カスティリオーニたちは、それを再結合させた訳だが、プロジェッティスタたちによるこのフォルムと機能の関係の再結合は、二〇世紀の歴史のトレンドに逆行すると言う意味では、はっきり反モダニズム的な身振りであり、前近代の物や道具(また植物などの生物体)における両者の関係を復活させるものだった。創造の根底を探るプロジェッタツィオーネが孕んでいた反近代的、反資本主義的な要素の重要な部分がまさにそこに込められていたのである。

来ている。不要なボリュームを文字通りすべてそぎ落とした結果がこの特殊なフォルムになったと言えるだろう。写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団。

右:「ヒリー」(1992年)。この不思議なフォルムも実は、ごく合理的な探求の成果である。まず、多くの人が集い語らい合う自然な状況として彼はピクニックを考え、野原の起伏のある地形を等高線で描いたようなフォルムをそのままソファーにした。写真提供:アキッレ・カスティリオーニ財団。

確かに彼の創るものは、常にフォルムの中にその動機、主要要素が見える。革新的で驚くような形に見える物も、実は必ず理由がある。否、つくり手の意図が分るように仕組まれていることも多い。

「フォルムと内容(機能)の間の厳密に論理的な関係」22によって成り立つデザインの言語的な透明さとは、数学的な言語がそうであるように、フォルムと機能の間に取り違いようのないような直結した言語的関係があることであったが、それは、物づくりの誠実さそのものでもあり、そのまま倫理的な透明さにも通じていくものであった。

倫理的な透明さ

カスティリオーニは、1983年に建築家でデザイナーでもあるラッファエッラ・クリスピと交わした対談の中でも「どの照明器具も、器具本体よりも照明効果の方が重視されるときにだけ、インダストリアルデザインとしての正当性を認めることができる。」23と語っていたが、ここでは、「フォルムと内容(機能)の間の厳密に論理的な関係」という「透明さ」への意識が、機能重視の言説の下に忍び込む形で、カスティリオーニの言動に特徴的な「正当なデザイン/正当でないデザイン」という驚くほどストレートな二元論の中に流れ込んでいる。この正当/正当でない、という二元論は、正しいこととそうでないことを区別する一種の倫理的判断であるから、つまり、倫理性にも彼は一種の「透明さ」を感じていたのである。

倫理に叶うデザインとは、労働者に対して正当な報酬を払い、環境などへの配慮を怠らずに(プロジェッティスタたちが活躍した時代には、まだ環境問題はそこまで危急の問題ではなかったが)本当に社会に必要で人々の生活環境の改善に貢献するものを正当な価格で生み出す生産活動に貢献するデザインである。当時(1974年)のカスティリオーニは(今から思えば無邪気な正論に聞こえるが)、まだインダストリー(工業生産)を「社会的な労働を社会的に有用なプロダクトに変換する社会的なサービスである」24とさえ見なしていたほどで、生産者側が、ただもうけのために「虚偽の必要物」をでっち上げる可能性を指摘しながらも、インダストリアルな生産活動の倫理的なあり方を本気で信じていた。それだけに、「どうせ消費される」ことを平然と自覚して「フォルムだけをいじっている」シニカルな消費文化のデザインに対して強い「不透明感」(不快感)を覚え、「このような傾向に迎合するデザイナーは、生活のクオリティのためではなく、単に利益を上げるためにデザインをしており、従って[生活]環境を改善するための努力を一切していない。」25と批判していた。

人類学的な見方をすると、そういう「不透明な」多くのデザイナーは、消費主義的なフェティッシュ(呪物)を作り出す現代のフェティシュールだと言える。フェティシュールとは未開文化において、ある物に魔術を掛けてそれをフェティッシュ化する力を持つ人(シャーマン、占者、魔術師など)のことだが、現代のフェティシュールたる商業デザイナーたちによって「魔力」を掛けられたオブジェたちは、現代社会において、性的魅力に近いリビドーを刺激する魔力によって消費者を誘惑する「色気」を帯びている。カスティリオーニにとっては、この手の「色気」こそ、忌避すべき「不透明さ」そのものであり、このアンチ・フェティシュールとしての態度も彼のデザイン倫理の「透明さ」の一側面だった。しかし、現在ますます拍車のかかる消費主義社会は、この「透明さ」を認識する能力を決定的に欠いているので、彼の作品すら一種のフェティッシュとして消費され得る時代になっていることもまた事実である。

この倫理/公正さの問題も経済と無関係ではなかった。一九世紀以降、資本主義の発展とともに多様な経済学論争が進むとともに、自由の名の下に次第に倫理、社会性、公正と言った価値が格下げされて行った歴史26の中で、創造力と倫理/公正さの間の関係もどんどん薄れて行ってしまった。ヘンリー・フォードの「経済的に正しいことはすべて道義的にも正しい。よい経済と道義的によい行動との間に対立などあろうはずはない。」27という言説が倫理観を完全に歪めているのは明らかであるが、それが二〇世紀初頭の経済思想の流れであり、産業界の思考はもとより、建築、デザインなどに携わる大半の技術者の思考もまた同じ「不透明な」方向に進んでいたのは間違いない。

経済における「自由」の概念は、我々が通常個人のものとして考える(一重にポジティブなものとしての)自由とはやや異なる価値を含んでいた。それは経済活動を国家の管理やあらゆる拘束から解放することを意味していたが、それに留まらず、倫理も含め、人間が本来もつべき様々な価値や絆から個々の人間を解放する(遠ざける)形でも作用したので、経済思想における「自由」の拡大成長とほぼ時を一にするように、個々の人間が他の人間や自然環境との間に本来持っていた緊密な関係も希薄化され、共同体という意識や自然と自分たちをつなぐ絆の意識も徐々になし崩しにされていった。

興味深いのは、二〇世紀初頭から前半の社会における「絆を解消する」と言う意味での「自由な(free)」感覚の増大が、個々の人間の社会的、倫理的なあり方だけでなく、物のあり方にも大きな変革をもたらしたということである。それまで大抵の物や道具において「厳密に論理的な関係」をもって内容(機能)につながっていたフォルム(外観)が、一九世紀の末頃より、特に機械的な部分を持つ物や道具において機能とは関係なく勝手(自由)な形態を取り始め、その後「スタイリング」によって両者の間に歴史的な乖離が起こったこと28には既に触れたが、つまり、経済の生んだ「自由な(free)」感覚の増大は、倫理的な透明さとともに、物の構造を構成する言語的な透明さをも損なうことになったのである。二〇世紀前半に、社会倫理の喪失と人間の生み出す物のあり方の決定的な変化が同じ思想的環境の中で育まれ、同質の不透明さをもっていたことを、カスティリオーニを始めとする大戦直後から活躍するプロジェッティスタたちは見逃さなかった。

人格的透明さ

ここで問題にしている「透明さ」にはデザイナーの匿名性という問題も関わって来る。このことをある意味でカスティリオーニにとって象徴的な意味を持つ電気スイッチ「ロンピトラッタ」(1968年)を例に見てみよう。まずこのスイッチについて本人は1998年にアビターレ誌で以下のようにコメントしている。

「自分で最も誇らしい作品?三十年前に兄のピエールジャコモと一緒にデザインした電気スイッチの「ロンピトラッタ」だね。すごく大量生産されていて、しかもその物のクオリティのおかげで買ってもらっている(註:世界で1500万個以上売れている)のであって、電器屋でもそれを誰が作ったかなんて誰も知りゃしない。手触りはいいし、いい音がするし...世界中を回ってホテルの部屋に入ってランプのスイッチを探して暗がりで手を伸ばすと、しばしば自分達の「ロンピトラッタ」に出会うんだ...。」29

ほんの小さな製品だが確かに実に良く出来ている。裏側は角を丸くし床上を滑りやすくしてある他、表側の緩やかなカーブを描く表面の中央に大きく丸く凹んだエリアを設けてあり、暗闇でも手触りで瞬間的にスイッチの在り処が分かるようになっている。この名作スイッチを通して彼のデザイナーとしての態度が非常によく分かってくる。同じ態度を以下のような形で述べたこともあった。「私のデザインした作品がどこかのミュージアムに私の名前とともに飾られてあると言うのは嬉しいが、私がデザインしたなどとは知らずに、いやそれこそ、物をデザインするという職業があるなんてことも知らずに、普通の家庭の適切な場所で、昔からあった物のように使ってくれる方がもっと嬉しいね。」30

彼はそれこそ社会のためにすごく役に立つがそれ自体ほとんど目にも見えない「透明な」作品を作ろうとし、自分は誰にも気付かれない「透明な」デザイナーであろうとしたのである。自ら「透明」になろうとしている。そんな匿名的な地点から世の中で人々が自分の作品を使う姿を観察しては悪戯っ子のように愉しんでいる透明人間アキッレの姿が目に見えるようだ。

ムナーリの『モノからモノが生まれる』の冒頭に、老子の「生而不有/為而不恃/功成而弗居」([聖人は]何かを生み出しても自分の物とせず、何かを成してもそれに頼らず(それを自分の功にしない)、成功してもそこに留まらない。)という言葉が掲げられている。そこから、ムナーリにもカスティリオーニと全く同じ「透明さ」(匿名さ)を希求する姿勢があったことが分るのと同時に、プロジェッタツィオーネのバイブルとも言える同書の題辞にこの語句を引用したということは、彼にとって、この創造者の「透明さ」(匿名性)が想像以上に重要なポイントであったことを物語っていると言わねばなるまい。プロジェッティスタたちにとって、創造力は讃えるべき個人の偉業を生み出すためのものではなく、共同体に寄与する力となるべきものとして理解されていたのである。

ムナーリは、個の自由が謳われた二〇世紀にあって、他から自らを差異化し、抜きん出ようとするあまりに、過去の知恵を全く無視して独自性を訴えることにばかり必死で、文明に貢献することが出来ない「個人主義」ではなく、もっと長い目で歴史の中の創造力を培って来た人類と言う「種」全体を慮っての仕事をすることの重要さを『芸術家とデザイナー』で指摘しているが31、この連載の二回目でも、初めてカスティリオーニスタジオを訪れた時の印象として、「あの日の最大の衝撃は、彼(カスティリオーニ)が自分を「膨大な数の物や道具が作られて来たこの長大な歴史の最後尾に」いる人間として認識していることだった。「自分」が独りで作るのではないのだ。人類の物づくりの歴史をそっくり引き継いで、それとともに、その助けを借りながら、創造を進めて行く。このスケールの大きな謙虚さ(humbleness)を持っていることに強い感銘を受けたのを覚えている。」と書いたように、カスティリオーニも全く同じ謙虚な態度で、「個」ではなくはっきり人類と言う「種」を意識していたのである。

この「個」から「種」へという視野の拡大という主題とも関わるが、創造者の「人格的透明さ」という問題は、現代においては、さらに大きな主題に関わって来る。創造に携わる人間が(エゴイスティックに)自らの「作品」を残す「作家」たろうとするとき、それは単に個人の創作の問題に留まらず、実は、環境破壊の最大の原因である、自然を虐げ搾取しても良いとどこかで思う、人間中心主義のイデオロギーを(無意識にも)肯定ないし実践することになっているのだ。だから「作家/作品」パラダイムから解脱することは、ル・クレジオが『悪魔祓い』で執拗に主張したように、創造力が人間と世界の間に障壁を設けない、非常に自然に近い、エコロジカルな形の探求につながるのだ。あの書物の中で、「名誉のためにしか生きようとしなくなった」32現代の芸術家たちの対極として、「インディオは個人的な創造を拒む」33、「インディオには「作品」と言う概念がない」34と言ってインディオたちを称賛したル・クレジオも、自らの言葉が二〇世紀のイタリアンデザインの父祖となった者たちの創造力の特徴を語る言葉として転用されるとは思いもしなかっただろうが、インディオとプロジェッティスタたちの間に共通な、この「人格的透明さ」こそ、これからの歴史を生きて行く現代の人類が心にすべき、最も基本的でありながら最も欠損したクオリティであるように思える。

残すべきものは、物でも人名でもなく、この透明な創造力のあり方だけだということを彼らは教えてくれる35。インディオたちはそのことを太古の森以来保持し続けて来たし、カスティリオーニやムナーリら、プロジェッティスタたちも今から数十年ほど前にその認識を明確に身につけていた。ところがその後、二〇世紀を通して強大になり過ぎた「個」がまとう「創造者」という衣に慣れ過ぎてしまった我々は、それを改めて脱ぎ捨て(そのためには、創造力や創造者に関する決定的な認識革命が必要となる)、むしろ、名もない創造者として 物質、世界、人間、社会の中に入り混じり、つまり「世界から分たれない」36で、世界と浸透し合い、優しさを持って創造すること、そんな控えめで「透明な」創造力を本気で身に付け直さなくてはならない時が来ているように思われる。

- 脚注

- 1. ブルーノ・ムナーリ著『モノからモノが生まれる』、5頁。四つの原則とは、1.どんなことも鵜呑みにせず自分の知性で確認すること、2.問題を解決するためには、まずそれを単純な小部分に分けること、3.思考を順序よく(論理的に)導くこと、4.すべてを網羅的に検証すること、の四点である。

- 2. 同上、33~60頁を参照のこと。

- 3. Bruno Munari, Good Design, Corraini Editori, 1963/1997, p. 23.

- 4. ジャンフランコ・カヴァリア氏の「ジビジャーナ」についてのメモより。

- 5. 同上。

- 6. 同じメカニズムが既に「タッチャ」(1962年)において発明されていた。

- 7. ジャンフランコ・カヴァリア氏の「ジビジャーナ」についてのメモより。

- 8. 同上。

- 9. 2005年頃の筆者とイルマ夫人との会話から。

- 10. Concealing “design” una conversazione con Franco Raggi, in “Flare”, op.cit., 1992 : … ecco se tutti gli oggetti che sono su questo tavolo stessero a questa altezza senza il tavolo e se la luce ci fosse senza che ci fosse la lampada non sarebbe mica male… Guarda che non sarebbe niente male…

- 11. 筆者によるジャンフランコ・カヴァリアのインタビューより。

- 12. Concealing “design” una conversazione con Franco Raggi, in “Flare”, op.cit., 1992 : … Che il design non si deve vedere troppo.

- 13. Bruno Munari, Artista e designer, ed. Laterza, 1971, nell’Economica Laterza, 2001, p. 115.

- 14. 『モノからモノが生まれる』40頁。同じことをカヴァリアも繰り返し述べている。

- 15. 1998年7月にカスティリオーニスタジオを訪れて取材した時の筆者のメモより。

- 16. 同上。

- 17. 同上。

- 18. 同上。

- 19. 「異化効果」...戦前、戦後に世界的な影響力を持ったドイツの詩人、劇作家で演出家でもあるベルトルト・ブレヒト(1898年−1956年)の作り出した演劇概念で、観客が感情移入し過ぎて客観的な視線を失うのを防ぎ、距離を持って批判的に舞台で生じる出来事を見られるようにするような言わば〈教育的〉な手法について言う言葉。

- 20. イタロ・カルヴィーノの『カルヴィーノの文学講義』の「速さ」の章参照のこと。

- 21. Concealing “design” , una conversazione con Franco Raggi, in “Flare”, op.cit., 1992 : … hai sempre cercato una specie di scorciatoia intelligente…

- 22. Achille Castiglioni, tutte le opere, op.cit., p.448: …il rigore logico che lega l’espressione formale alle scelte di contenuto accettate o operate del designer…

- 23. これは、ラッファエッラ・クリスピとの対談「1945年から今日までの照明器具の生産におけるデザインの特徴」より。1983年。Philadelphia Museum of Artでの展覧会のカタログより。

- 24. Eugenio Bettinelli, LA VOCE DEL MAESTRO, Corraini Edizioni, 2014, p. 104.

- 25. trascrizione, presso aC, della conversazione di Achille Castiglioni con Eugenio Bettinelli e Paolo Ferrari, op.cit.

- 26. 中山智香子著『経済学の堕落を打つ』(講談社現代新書、2020年)に詳しい。

- 27. 中山智香子著『経済学の堕落を打つ』(講談社現代新書、2020年)、114頁より引用。

- 28. 興味深いことに、この現象は、抽象芸術の表現が対象から自らを解放(自由化)したのとほぼ同じ時期にほぼ同じ形で起こっている。

- 29. アキッレ・カスティリオーニの歴史的なフレーズ。

- 30. アキッレ・カスティリオーニの歴史的フレーズ。ジャンフランコ・カヴァリア編集の前出のカスティリオーニ語録 (“di” Achille Castiglioni)にも収録されている (p.80)。

- 31. Bruno Munari, Artista e designer, ed. Laterza, 1971, nell’Economica Laterza, 2001, p. 113. (「種の感覚は、他者のために働くように、隣人(それも我々自身である)を助けて集団で大小の問題を解決するように仕向ける。個人から他者を損なうようなあらゆるエゴイズムを排除することで手に入れられるこのような種の意識は、どのような仕事にも、絶えず変化しながら保たれるバランスをもたせてくれるのだが、そこでは、全ての部位が十分な能力と誠実さによって解決されることになる。」)

- 32. ル・クレジオ『悪魔祓い』岩波文庫、2010年(原著はムナーリの『芸術家とデザイナー』と同じ1971年)、114頁。

- 33. 同上、51頁。

- 34. 同上、109頁。

- 35. かつての愛弟子で現在ブルーノ・ムナーリ協会の会長であるシルヴァーナ・スペラーティによると、晩年のムナーリも自分の「作品」などどうなろうと構わないが、創造力教育のための「メソッド」だけは、しっかり伝えて行くようにと、彼女に伝えていたそうだ。

- 36. ル・クレジオ『悪魔祓い』、109頁。

PROFILE

Yosuke Taki

多木 陽介

アーティスト、批評家