第七回:やることで理解する

– ムナーリ・メソッドに見る創造の原点と教育の原型

デザイナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター、芸術家としても多数の作品を遺したブルーノ・ムナーリ(1907−1998)だが、その彼は、創造と教育に関する非常に明解な理論家でもあり、作ることと教えることをつなぐ領域を考える上で、取り上げない訳にはいかない存在である。その彼の「聞いたことは忘れる、見たことは覚えている、やったことは理解出来る。」という格言めいた言葉は、ちょうど彼の創造力論と教育論の交差点にある創造力教育法「ムナーリ・メソッド」の核心を突く言葉で、荀子の言葉をもじったと言われているが、同時にそれは、彼の幼年期からの経験の積み重ねが育んだ言葉でもあった。

ムナーリ少年の竹の棒

ブルーノ・ムナーリ自身がかつて自らの幼年時代について書いた文章がある。「自分にはもうひとつ遊具がありました。美しくてしなやかな長さ1mほどの一本の竹の細棒です。(切り取られたばかりだったので)緑色に塗装されたみたいでした。持つと手にしっくり来ました。10㎝ごとに節があって、一番上の節に紐を結わえ付けると鞭になりました。わたしは、御者がやるようにそれを振っては夢中になって音を鳴らしたものです。そのうち紐の先がすり切れて、綿のようになりました。それを竹の棒の下端に結びつけると、竹の棒は、矢を射るのに十分な弾力性をもった弓になりました。矢も先に重りをつけた別種の竹の棒でした。紐を再度解いて先に釣り針をつければ、釣りに行くことが出来ました。細紐を外せば、散歩用のステッキになり、自分の指の延長として地面にあるものに触れたり動かしたりすることが出来ました。また、棒を速く振り回すと音が鳴りました。そのしなやかさは、ぱちんこ、カタパルト(投石機)、バネなど、わたしに実に多様な使い道を示唆してくれました。数日すると竹の青さは褪せて黄色くなりましたが、艶は衰えませんでした。1」

この文章からは、一人の子供(ムナーリ少年)が遊びを通して自分で学び、物や世界についての知識を次々と身につけていく情景がありありと見えて来る。彼は、実際に些細なもの(一本の竹の棒)を手にとって、それらを扱いながら、遊具としてのありとあらゆる可能性を次々引き出して行くのだが、そのためには、「好奇心」に導かれるままに「色々と試してみて」、その中で自分の身振りや技術を磨きながら、その成果を冷静にまた実に精確に「観察、分析」し、遊びが見いだした有用な可能性の可否を判断して「知識」として習得して行く。実は、この「好奇心」⇒「色々と試してみる」⇒「観察、分析」⇒「知識、情報、結論」という、遊戯から知へと向かうプロセスこそは、ここまで連載でも扱って来たプロジェッタツィオーネにおける創造のプロセスの特徴であり、また晩年のムナーリが子供のために開発した教育プログラム「ムナーリ・メソッド」の核心そのものでもあった。

ムナーリ自身が自らの思考を書き留めた短いテクストを纏めた『書記録』の中に「幼年時代の心持ちを自分のうちに一生持ち続けることは、知ることへの好奇心、理解する愉しみ、人に伝えたくなる気持ちを持ち続けることを意味する。」2というくだりがあるが、まさにその精神が彼自身の幼年時代からの創造と学びの姿勢に生きていたのであり、また以後見て頂くように、「ムナーリ・メソッド」の基本をなしていたのである。

ムナーリ・メソッドの誕生

ブルーノ・ムナーリ(左)とシルヴァーナ・スペラーティ(右) ©シルヴァーナ・スペラーティ。

ブルーノ・ムナーリは、芸術家、デザイナーとしての豊富なキャリアを経たあと、晩年(七十歳)になってから、子供が創造を通して学ぶメソッドを発表し、その後の約二十年を子供たちの教育のために費やした。かつての愛弟子で現在ブルーノ・ムナーリ協会の会長であるシルヴァーナ・スペラーティによると、ムナーリ自身、後世に残す物として、なによりもこのメソッドがしっかり伝え残されて行くことを願っていたと言うが、このムナーリ・メソッドによるワークショップこそ、ムナーリの最も重要な作品だといっても過言ではない。

息子で心理学者のアルベルト・ムナーリ(1940-2021)によると、言語を使って説明する「授業」よりも、具体的な作業を通して「体得」してもらう、「やることで(自分で)理解する」(fare per capire)というムナーリ・メソッドの核心部分は、1967年にハーヴァード大学に招聘されてヴィジュアルデザインの講義をした際3に、国籍、人種、そして言葉も文化的な背景も異なる学生たちに対する対応法を探る中で生まれたそうだ。そもそも、実際に素材を手に道具や技術を駆使して「色々と試してみる」作業は、妙な美的先入観から解放してくれるので、元々ムナーリのお気に入りの方法だったが4、ムナーリ自身『デザインとヴィジュアル・コミュニケーション』の中で述べているように、ハーヴァードでは、「もはや旧来の美醜の概念ではなく、何が正しく何が間違っているかということを基準にした、新しい教育メソッドになりうると思っていたものを試す」5ことが出来たと述べている。

これは、どういうことか。ムナーリにとっては、最終的な作品の美醜ではなく、作業のプロセスが正しいかどうか、つまり作業における一瞬一瞬の判断力や選択の中に常に正当な動機が働いているかどうかの方が大事だったのだ6。この正しい/正しくない、という二元論は、全く同じ形でカスティリオーニにも見られたもので、一見単純すぎて乱暴に見えるかもしれないが、熟練した職人が、直観と論理の間、指先と頭脳の間で繊細に作業を調整する瞬間に働く、あの、押し付けず「控えめな」創造力の知性そのもののことだと思っていいと思う。

この知性はムナーリ自身も日々の創造や探求の中で実践していたものであり、それについて息子のアルベルト・ムナーリの素晴らしい証言があるので紹介しておく。彼(アルベルト・ムナーリ)は、幼年時代からジュネーヴの大学に行くまで、スタジオで父親とともに多くの時間を過ごし、父親の仕事のし方をよく観察していたが、特にどんな作業をする時にも父の身振りの無駄のない精確さに魅了されていた。「父のしなやかな指が針金を折り曲げたり、ナイロンの糸で結び目を作ったり、布やカートン紙を破く時にも、父の身振り(作業)には、暴力的な所が一切ありませんでした。強制的に自らの意志を押し付けるのではなく、自分の企図していたプロジェクトに対して素材が示して来る条件や抵抗と協調協議しようとしていました。それは、ただ単なる行為ではなく、沈黙のうちに敬意をもってなされる対話みたいなもので、それが行われている間に、身振りの知性が対象となる物の歴史を読み解いていくのです。まるで、その時その物に備わっているいくつかの特徴(それらと協調出来る地点を見いださねばなりませんでした)を物が獲得するに至った長い道のりを辿り直しているかのようでした。」7

ムナーリの身振りが無言のうちに発揮するこの非暴力的で繊細な知性こそは、彼らプロジェッティスタたちにとっての「正しさ」の同義語であり、ハーヴァードでムナーリがつかんだのは、まさにこのしなやかな(非暴力的で繊細な)知性を、参加者自身の主体的な経験とそこで出て来る成果の観察と分析を通して(つまり暗黙知(tacit knowledge)と明示知(explicit knowledge)を組み合わせて)身に付けさせる方法(「やることで(自分で)理解する」)だった。

いずれにしても、ハーヴァードでの経験のおかげでムナーリ自身、「やることで(自分で)理解する」というこの教育法の正当性8に大きな自信を持ったと言う。しかもそれは、大人から子供まであらゆる年齢層に対して有効であることがやがて証明される。

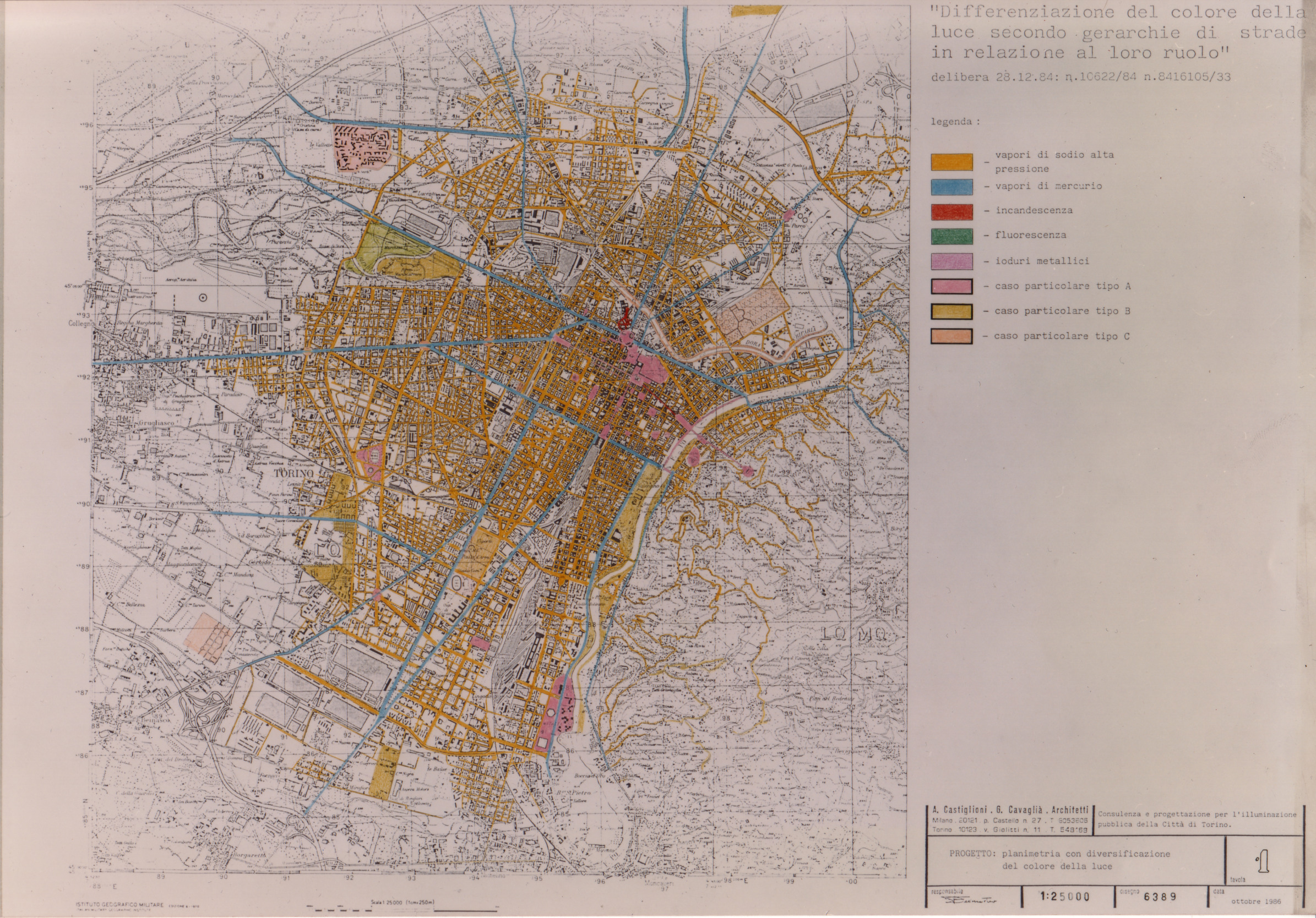

その十年後(1977年)、ミラノのブレラ美術館の所長フランコ・ルッソーリから、少数のエリートだけのための象牙の塔と化していた美術館を大衆に語りかける力を持った「生きた有機体」に変えたいと言う、野心的な要請を受けて、ムナーリとコラボレーターたちは、当時一般に非常に遅れていた美術教育9を一新した子供用のラボ「アートと遊ぶ」をある展覧会の中で行われるイベントとして考案した。このラボは、子供たちが視覚芸術の技術と規則を使って遊ぶことの出来る場所だった。いわゆるムナーリ・メソッドの誕生である10。対象は幼少期の中心的ゾーンを占める小学生(イタリアの場合6~10歳)11。内容は、各時代の絵画作品から抽出した特徴的な技術(例:ディヴィジオニスム(色彩分割描法)、色彩遠近法12、単色画、テクスチャー、記号、コラージュ、投影、その他)とそれぞれの描法の規則をまるで遊戯のルールのように子供たちに紹介し(それもなるべく言葉を使わず、可能な限り視覚的に説明)、まさに遊戯に近い体験としてそれぞれの技術を使っての描法を体験してもらうというもので、多様な造形技術とそこに潜む規則をゲームの要素のように利用しながら、視覚的にコミュニケーションする術を学んでもらうのが目的だった。

このラボを実施する側として重視していた原則がいくつかあった。まず、実践する技術や規則を一つ一つしっかり区別して明解に説明すること。彼のやり方には、いつも明確さと緻密な論理性が生きていた。また、実技で説明出来るものは、言葉で説明しないこと。具体的にやってみせれば、子供たちはすぐそれが遊びになることを理解する。ただ、遊びに近いとは言え、どんなエクササイズも子供たちに押し付けないこと。自分を表現するのにある素材や道具が合わないこともある。道具の選択、使い方、やり方にも個人差があって当然なので、それを受け入れることが重要だ。そして、子供たちのやった成果に対しては、絶対に単純に良いとか悪いとか評価を下さず、子供たちの作業成果を批判したり、直さないこと。

ある作業を通して素材や道具と対話するなかで、自分の選択や作業の技術を磨きながら、自分なりの方法で何らかの知識の発見に到達させるという、この「やることで(自分で)理解する」という方法は、その革新性ゆえにすぐに大成功を博し、その後世界中の美術館、学校、その他多様な場所13で紹介、実践されるようになった。

もちろん、ムナーリにとっても、この子供用のラボは特別な意味をもち、その後大きな回顧展が行われる度に、必ず、この子供用のラボが行われることが条件に入っていなければ展示の開催を受託しなかったほどであった14。ムナーリの遺した遺産を正確に後世に伝えることを使命として2001年創設されたブルーノ・ムナーリ協会もその遺志を受け継いで、大きな展覧会の際には必ずムナーリ・メソッドのラボを実施している15。

ワークショップ

わたしは、この数年間の間に、クリエイティブネットワークセンター大阪メビックとともにプロジェッタツィオーネを学ぶ旅として実施したイタリア研修(2015、2017、2019)と、やはりメビックの大阪の施設で実施されたワークショップ(2017)のなかで、ムナーリの愛弟子で現在ブルーノ・ムナーリ協会の会長であるシルヴァーナ・スペラーティによるワークショップを企画し、毎回の参加者たちとともに数種類のワークショップを体験しているが16、そのうちの特に基本的なものを二つほど紹介しながら、同メソッドの特徴を考えてみたい。

ワークショップ1「紙(carta)」

(第一回イタリア研修、2015年12月1日、於モンテベッロ・デッラ・バッタリアの教育農場)

まず、参加者たち17は、みなスペラーティから普通のA4のコピー紙を一枚ずつ渡され、それぞれ、手にしたこの一枚の紙の特徴を出来るだけ精確に言葉で伝えよと問われる。みんなそこで、この紙の大きさ、重さ、色、質、その他の特徴を口にし始めるのだが、例えば「軽い」と答えても「もっと精確に」と言われるし、「白色」と答えても、「白とは言っても、色々あるでしょう。」とさらなる定義を求められる。ちょうど誰かの着ていた白いセーターと比べると明らかに異なる白さである。「電話で間違いのないように注文するために、もっと精度をもった言葉を見つけて下さい」と要求されるのだが、なかなか適確な言語化が難しいことに気づかされる。「当たり前」な物ほど良く知らないものだ。コピー用紙のメーカーと品番を言えば間違いはないだろうが、それでは特徴を把握したことにはならない。まして、コピー用紙というと「文字(あるいはせいぜい絵)を書く(描く)下地」という先入観があるが、スペラーティが、この紙をちぎるとある特定の音がすることや放り上げれば一瞬空中に浮くことなどに我々の注意を促すと、そこに、製品としての「コピー用紙」をはるかに超えた多様なクオリティの世界が横たわっていることが見えて来る。何かの創造に入る前に、素材や道具の可能性を網羅的に探求しておくことがプロジェッティスタたちのやり方だったが、ここでもちょうどかつてカスティリオーニによる「物の解読」の授業を受けた時と同じで、自分たちが普段なんと身の回りの物を意識的に観察していなかったのだろうと思い知らされた。

冒頭にこのボディブローを食らった後、いよいよ参加者たちは本日の課題を受け取る。それは、この一枚の紙にどんな作業(折る、捻る、切る、千切る、穴を開ける、くしゃくしゃにする、何かの型を付ける等)を施してもいいから、そこにどれだけ多様な表情(テクスチャー)をもたせられるか試してご覧というものだった。

先述の通り、ここでは何を作れという最終目的があえて設定されておらず、美的な出来の心配をする必要がないので、各人がひたすら純粋に紙がもつ可能性に集中して探求を始めることが出来た。何が出て来るか分らない未知の領域を探索するために評価を気にせず、遊戯が本来そうであるように、変化を求めながら「色々やってみる作業」に没頭することこそが、このラボの最大の要だからである。そうして初めて参加者は素材のあらゆる可能性を発掘することが出来るのだ。そして、そのためには、評価を棚上げにすると同時に、特に子供の場合は自信を持たせながら、各人が思う存分試行錯誤(実験)出来るように十分な時間を与えることが決め手となる。この日も前半の二、三時間はほぼ完全にこの作業に終始していたように思う。ここでは、探求課題だけが示されているので、何が出て来てもいい。逆に言うと、正しいプロセスに身を投じる時に、最終的な結果がどうなるかは、いつも未知のものだったし、驚きがあるほど、素晴らしい成果であることも多いというのが、プロジェッタツィオーネの常でもある。

そして、ある程度A4紙での試行錯誤が進んだ所で、各人が成果を黒い台紙に貼付け、それを皆で並べて展示し、観察し、比較し合うのだが、この時も単純な上手い、下手という評価はあり得ない。(とは言え、作業のレベルの違いは分析の対象になる)上記のプロセスで生産された探求の成果は、誰かの手柄を称賛するためのものではなく、どんな技術によるどんな種類の表情(テクスチャー)が紙に与えられたかを全員で確認し合う機会となり、すべてが共有される。時間があれば、そこで出て来た成果を使われた技術や表情の種類に応じてさらに細かく分類する作業も出来ただろう18。作業と成果の因果関係を網羅的に把握することが未来の創造に必要な知性の宝庫を形作るのだ。

この後半部も非常に大事な部分で、どちらかというと前半が身振りを通して暗黙知を育む作業であったのに対して、後半は、成果を分析し、ラボと言う共同体の中で各自の発見を共有してある明示知へと言語化していく作業であったが、幼年期のムナーリ少年が既に実践していたように、やったことの成果を頭できちんと整理して理解することで初めて社会的にも共有出来る知識、情報に到達することが出来る。ムナーリ・メソッドは、どのテーマにおいても、必ずこの二つのレベルの知を組み合わせて横断するように構成されているが、その意味については、また後ほど考えてみよう。

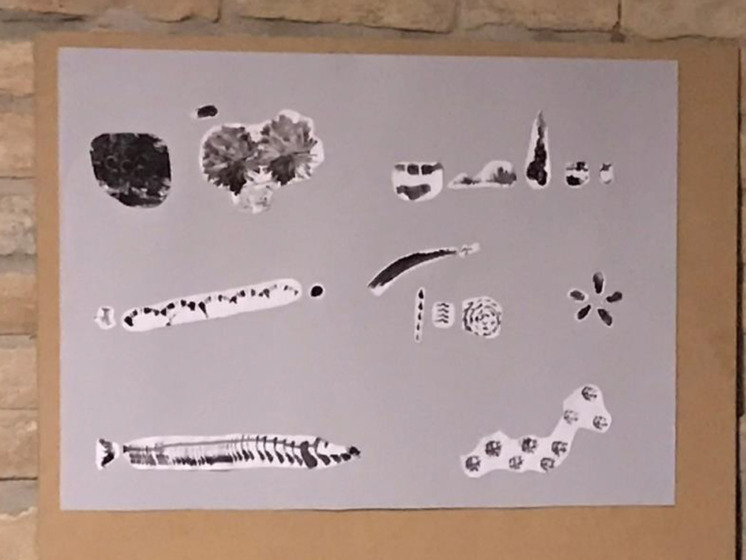

ワークショップ2「記号/筆跡(segni)」

(第三回イタリア研修、2019年3月14、15日、於モンテベッロ・デッラ・バッタリアの教育農場)

ムナーリ・メソッドのもう一つのごく基本的なプログラムが「記号/筆跡」のワークショップである。「記号/筆跡」と言っても、ここで問題になるのは、点と線。ムナーリは、この二つの要素を、絵を描く最も単純な基本単位として取り出している。画家たちは、自分なりに特徴ある線と点を交えながら、最終的にそれぞれが特徴のあるテクスチャー(画面)を生み出しているからだ。この二つの要素を筆(太、細、丸、平筆等各種)だけでなく、櫛、スポンジ、竹の串、コップ洗浄用等大小各種ブラシその他の多様な道具をどう使ってもよいから、点と線をこれまた出来るだけ多様なヴァリエーションで描くというのが、このワークショップの課題である。その際、絵の具として使われるのは黒絵の具だけ。記号/筆跡の形態に集中するために、色彩と言う要素を制限するのだが、ある制限を設けることが、創造力を解放する助けになることをムナーリは知悉していた。

2019年3月のイタリア研修のグループの場合、はじめは、みな、わりと丁寧に道具を使い、きれいに描こうとしていた。まだ頭で先に考えながら手を動かしている印象だった。だがそのうち、頭より手が主導するようになると、道具の持ち方や力の入れ方、絵の具の濃度、紙への触れ方などにも遊びが出て来て(その中で作業の道具を扱う技術も向上する)、絵の具のついた道具を紙面に落としたり紙自体に細工をするなど、試行錯誤にも大きな幅が出て来て、しばらくすると、もう十人の大人たち19が、まるで子供のように作業に熱中していた。

そして、ある程度作業成果がたまったところで、ワークショップ1と同じく、一旦、それらすべてを作業テーブルのそばに張ったワイヤーに洗濯バサミでつり下げ、みんなで観察した。この時、スペラーティは、一つの観察基準として、点と線に「客観的なもの」「主観的なもの」という見分け方を設定した。客観的とは、より幾何学的でニュートラルな形状の点や線を指し、主観的とは、そこに意味や感情を読み取れるような形状をもった点と線を指していた。そして、1.客観的な点を集める班、2.主観的な点を集める班、3.客観的な線を集める班、4.主観的な線を集める班、そして、最後は5.さらに意味を色濃く読めて、物語性が感じられるような点と線を集める班と、二人ずつ五つの班に分かれ、各班はそれぞれが集めた点と線をさらに自分たちなりに評価、分類した成果を一種のマップと言うかチャートに作って全員の前で発表することになった。この時も、誰の描いた点や線が良いとか、悪いとか、そういう評価は一切求められない。描かれた点と線の質の違いを客観/主観という幅の中で出来るだけ精確に捉え、それを自分たちなりの方法と基準をもって比較、さらには分類して行くことに重きが置かれる。偶発性をもって自分たちの手の作業が生み出したものを、今度は合理的な知的作業によって言語化しながら、より認識度の高い知として作り直すのだ。

前半の作業の中で、点と線を描く時に、ほとんど即興的で手が主導する暗黙知的な知性と技術の使い方によって生み出された成果が、この段階で行われる、標本の選択、比較、分析などを通して、明確に言語化された明示(形式)知的な知性に翻訳されていく。

こうして、参加者達は、ワークショップ1同様、まず個人的な探求(点と線を描く作業)に没頭したあと、自分たちの暗黙知的な知性と技術による手作業の成果を、二人ずつの協働作業で、選択、比較、分析して明示(形式)知的な知識/情報に変換し、さらにそれを全員で共有するわけだが、そこまでのプロセスを経験した彼らの視線は、その後、点と線の多様な類型とクオリティの多様さをはっきり識別することが出来るようになっていた。「記号」に対するボキャブラリーが増えたと言うか、解像度がいきなり向上したのだ。それに気づいたのは、翌朝、宿舎からスペラーティの教育農場まで一時間ほど畑の間を歩いて行く道すがら、風景の中にある点と線をなるべく沢山写真に撮って来ると言う課題をやっている時だった。前日のワークショップで視線の解像度の高まった参加者達の眼は、本当にありとあらゆる所に点や線を見いだしては、明らかにその種類やクオリティを意識しながら撮影していた。これは、前日のラボのおかげで、各人の頭の中に膨大な種類の点と線を収容する大きなカタログ/マップが形成されて、どんな「記号/筆跡」を見ても、そのカタログ/マップを参照しながら、精確な分類と評価が瞬時に出来るようになっていたからである。「記号(筆跡)」のクオリティを敏感に識別出来るということは、美を理解する基礎能力でもあるが、だとすると、スペラーティ自身も「記号(筆跡)を読むことを学ぶことは、世界の細部を発見する秘訣である」20と述べているように、ムナーリ・メソッドと言う教育法は、視覚コミュニケーションの能力を高めるための教育法という以上に、それ自体無数の記号で構成された芸術作品や現実世界を精密に解読し理解する、言わば記号論的とも言える視線(一種の審美眼)を養ってくれる訓練システムだということが出来るだろう。

「やることで(自分で)理解する」教育法の教えるもの

枝葉と根のある豊かな経験

今から九十年ほど前にヴァルター・ベンヤミンは「人類の経験そのものが貧困におちっている」21と書いていたが、この重大な発言には明確な裏付けがあった。その十数年前、当時それまでの人類史上最大の経験であったはずの第一次世界大戦(1914−1918)から帰って来た多くの兵士たちには、逆説的に、人に語れるような豊かな経験が何もなかった。経験から人間的なものが抜け落ちてしまっていたからだ。それだけではない。社会一般の中で経験や過去の知識の価値が下落してしまったのである。機械文明と資本主義が一際声を大きく荒げていく二〇世紀の初頭から、未来派を始めとして、少しでも前衛の精神をもつ者たちは、過去や歴史を攻撃し、そんなものはすべて廃棄せよと糾弾し始めていた。都市の中には、ベンヤミンの「歴史の天使」22を未来に向けて吹き飛ばし、人々を前へ前へと文字通り突き動かす「進歩」のベクトルばかりが充満し始め、過去や物事の根源に視線を向けるように促す「退行」のベクトルが急激に減少し、人々はみな前のめりのまま、自分でも制御の出来ない速度で歩くようになっていた。ゆっくり立ち止まって何かをしっかり「経験する」ことの意味を人々は見失い始めていたのである。

ベンヤミンの憂慮の言葉はそうした歴史的局面の中で発された訳だが、それから約一世紀、スマホとウィキペディア全盛の時代における人間は、自分の五感と手と身体を通して何かを知覚、経験し、そこから「情報」や「知識」を自分で導き出すと言う「経験」の豊かさが存在したことの記憶すらもほぼ完全に失いつつある。特に暗記中心の学習に慣れた我々日本人は、ネット上で拾い集める薄っぺらな情報と経験から来る豊かな厚みのある知識の差異にすら気づかない。そんな現代において、ムナーリ・メソッドは、すぐにゴール(作品、製品)を目指すのではなく、まずじっくりと手作業の身振りを通した試行錯誤に没頭させ(そこで洗練された暗黙知を養う)、その成果に慎重な観察と分析を施してある知識を引き出す(明示知として言語化する)という、まさに教育の原型とも言うべきプロセスに時間をかけるが、この「暗黙知」と「明示知」を組み合わせたメソッドに「退行」のベクトルが浸透しているのは明らかだ。出来合いの知識を即時に受け取らせる代わりに、参加者の身体的、生理的レベルに根を降ろした身振り/作業に時間を費やし、その結果を観察し、集団で言語化する作業の中で、言わば、知の発達段階の全てを(短時間での凝縮型だが)経験させているので、そこで得た知には高い認識の枝葉とともに深い経験の根が生えているのだ。

マーリと城谷も同じくこの二種類の知の必要を日本の伝統工芸士に関して指摘していたが、彼らの場合は、暗黙知を「手の技術」、そして明示知を「脳の技術」と言う言葉で呼んでいた。彼ら二人によれば、多くの伝統工芸士は、手の技術(暗黙知)には優れるが、脳の技術(明示知)のレベルの認識に欠けているということだったが、ムナーリ・メソッドの場合は、 遊戯性に満ちた身体的非言語的経験のレベル(暗黙知)から始めて、そこから言語的レベル(明示知)、それも集団によって社会的に共有されうるレベルへと育み育てる教育プロセスだから、そう言う形で養われた知性には、暗黙知(手の技術)も明示知(脳の技術)も備わり、プロジェッティスタの目指す「正しい」判断力をもつことになるのだ。

参加者の多くはラボ時間がともかく「楽しかった」と言っていたが、それは、「退行」のベクトルとともにどこか創造の遊戯的な原点を体験するような部分があったからであり、また、そこでは自分たちも日常生活の中でほぼ見失いかけていた経験の豊かさを久しぶりに十全な形で体験することが出来たからであろう。

「手」を失わないために

ムナーリ・メソッドを観察していると見えて来るもう一つの点は、既に触れたように、それが目指す創造力が、現代芸術のそれや工業生産よりもはるかに職人の技能(クラフツマンシップ)に近いということである。戦後のイタリアに興隆する各種産業と結びついて近代デザインが出て来る前に、イタリアには既に合理主義建築も花を咲かせていたのに、それらの近代的性格とは反対に、ある意味では、歴史の流れに逆行するような形で、前近代的な職人の知性に近いものが、戦後イタリアのモダンデザインをリードしたプロジェッタツィオーネの知性/創造力のモデルとして吸収されていたことがここからも見えて来る。

既に他の回で触れたように、かつての百姓は、ある程度のレベルでなんでも(百姓=百の職能)出来る人々だったから、農耕以外にも多様な職人的な技能をもち、そのおかげで、自らの生活のあらゆる側面を自律的に創造することの出来る人たちであった。そして、農民に限らず多くの人々が多かれ少なかれ職人的な能力を有していたのだが、近代以降の資本主義社会の発展は、少数の職人を特別視する一方で、社会の中からこの能力を一方的に去勢して来た。このことを、哲学者のビョンチョル・ハンは「手の喪失」という象徴的な言葉で語る。彼は、「未来の人間には手がない」23と言うが、既に大半の人間が世界と対する能力を備えた「手」を失なっていることは間違いない。これまで「手」を世界の中につっこみながら生き、行動し、創造して来た人間が、今や端末の上で「指先」を滑らせ、与えられた選択肢から選ぶだけの存在になってしまったのである。そこに根本的で自律的な創造力はありえない。このことは、種のレベルで言うと、既に歴史の主体の地位を追われた人類が、地球上における「創造」の場からも追われる日が遠くないことを示唆しており、個人レベルで言うと、「手なし」の人間たちは、一切生活を自律的に創造し、管理して行くことが不可能になる世界が待っていることを意味している。

こんな時代において『クラフツマン』24(原著は2008年)の著者リチャード・セネットが「ほとんど誰でもよいクラフツマン(職人)になることができる」25と主張する言葉は、一見アナクロニックに見えるかもしれないが、そこには実は、この社会的に去勢され、忘却されてしまった本来の人間的な「手」の能力の回復への強い祈念が込められているのだ。彼の期待するように、未来の人間が再び「手」の能力を回復するかどうかは、決して楽観視出来ないが、ムナーリ・メソッドがその再生作業の大きな助けになることは確かだろう。否、ムナーリ・メソッドの核心は、まさにこの、世界と対話しながら創造出来る「手」の能力を育てる所にあるように思われる。

- 脚注

- 1. Munari. giochi e grafica, catalogo mostra in Soncino, 1990

- 2. Bruno Munari, Verbale scritto, ed. Corraini, 2008, p. 9.

- 3. 1967年2月頭から5月末まで。

- 4. Silvana Sperati (a cura di), Fare per crescere. Laboratori Metodo Munari. Vol. 1 Segni. Ed. Corriere della Sera, p. 7.

- 5. Bruno Munari, Design e comunicazione visiva, ed. Laterza, 1993, p. 5. 。

- 6. 彼らプロジェッティスタたちは、非常に優れた美的感性をもちながらも、創造のある地点までは、美醜の問題を保留するかのように、刻一刻と進められる作業の中で発揮されるこのしなやかな知性に意識を集中させていたのである。ムナーリの「美しさは正しさの結果である」と言う言葉がそのことを端的に表現している。

- 7. Munari A., Con mio padre nel suo studio, in Piccardo A., Nello studio con Munari, Corraini, Mantova, 2007, p.5.

- 8. 逆に、アルベルトの師で著名な発達心理学者であるジャン・ピアジェが言うように、「毎度誰かに何かを教えようとする度に、我々はその人が自分で発見するのを妨げているもの」なのである。

- 9. 模写とか塗り絵しかなかったが、それらは、まだ精密な模写能力のない子供にフラストレーションを招くか退屈させるかで、全く子供たちの創造性に火をつけることにはならなかった。

- 10. 同イベントは、1977年の3月15日から6月15日まで三ヶ月続き、小学校がクラス単位(学童、教員、多少の父兄)で予約して参加した。

- 11. その結果を見てさらに幼稚園児、中学生などへとメソッドの適用を拡大して行こうと考えていた。

- 12. 暖色ほど前に出て来るように見え、寒色ほど遠のいて見える効果を利用した遠近法。

- 13. 日本では今や存在しない東京青山の「こどもの城」で行われた。

- 14. 1986−1987にミラノの王宮で開催された回顧展、1994年にミラノのウマニタリア協会で行われた展覧会の時もラボがあった。

- 15. 2007−2008にミラノ、また翌年にローマでと巡回して行われた大規模な回顧展の時も同じくラボが併設された。

- 16. また、2022年9月27日には2023年のヴェネツィア・ビエンナーレの日本館の展示を担当するチームがスペラーティの教育農場でワークショップを受講した。

- 17. この時の参加者は、30代のデザイナー、グラフィックデザイナー、イラストレーター、ライター、編集者等7名。

- 18. この時はスペラーティ氏のワークショップを一日しか用意していなかったため、特にラボの後半は十分に時間がとれなかった。

- 19. この時は、二十代二人、三十代八人の計十名で、職種はデザイナー、グラフィックデザイナー、家具製作者など。

- 20. Silvana Sperati (a cura di), Fare per crescere. Laboratori Metodo Munari. Vol. 1 Segni. Ed. Corriere della Sera, p. 39.

- 21. ヴァルター・ベンヤミン「経験と貧困」。『ベンヤミン著作集I 暴力批判論』所収。晶文社、1969年、100頁。原文が書かれたのは1933年。

- 22. 「「新しい天使」と題されているクレーの絵がある。それにはひとりの天使が描かれており、天使は、かれが凝視している何ものかから、いまにも遠ざかろうとしているところのように見える。かれの目は大きく見ひらかれていて、口はひらき、翼は拡げられている。歴史の天使はこのような様子であるにちがいない。彼は顔を過去に向けている。ぼくらであれば事件の連鎖を眺めるところに、かれはただカタストローフのみを見る。そのカタストローフは、やすみなく廃墟の上に廃墟を積み重ねて、それをかれの鼻っさきにつきへつけてくるのだ。たぶんかれは、そこに滞在して、死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せ集めて組み立てたいのだろうが、しかし楽園から吹いて来る強風がかれの翼にはらまれるばかりか、その風のいきおいが激しいので、かれはもう翼を閉じることが出来ない。強風は天使を、かれが背中を向けている未来のほうへ、不可抗的に運んでゆく。その一方ではかれの眼前の廃墟の山が、天に届くばかりに高くなる。ぼくらが進歩と呼ぶものは、この強風なのだ。」(「歴史哲学テーゼ」IX、野村修訳、『ベンヤミン著作集1 暴力批判論』 所収、晶文社、1969年、119−120頁)

- 23. Byung-Chul Han Le non cose – come abbiamo smesso di vivere il reale, Einaudi, 2022, p.15.

- 24. リチャード・セネット『クラフツマン』、筑摩書房、2016年。

- 25. 同、453頁。

PROFILE

Yosuke Taki

多木 陽介

アーティスト、批評家