第二回:アキッレ・カスティリオーニの控えめな創造力1

前回、我々がどのような歴史的時点を生きており、この時代の自然、社会、精神の各環境の修復に必要な創造力のあり方として、「控えめな創造力」(humble creativity)と言う形が必要とされていること、そしてこの手の創造力の実践者として私が「優しき生の耕人」と呼ぶ人々が前世紀末ぐらいから非常に多くの分野でほぼ同時に登場して来たことを概説したが、今回以降は、具体的な事例を通して「控えめな創造力」の実態を観察して行きたい。但し、現代の「優しき生の耕人」たちの話に入る前に、前回にもちらりと紹介したが、第二次大戦後復興期にあったイタリア社会に花開き、当時は、特に当事者たちによって「プロジェッタツィオーネ」(progettazione)と呼ばれていたデザイン、建築の手法に目を向け、そこで育まれた「控えめな創造力」の原型的なあり方を読み取ることで、後続の事例を考えるための素地にしようと思う。

その始めとして、日本のデザインのメディアはそこを全く区別しないが、現代のデザインとは似て非なるものであった「プロジェッタツィオーネ」の代表的な実践者であったアキッレ・カスティリオーニ(1918-2002)の仕事における創造力の「控えめな(humble)」あり方に注目したい。このカスティリオーニの「控えめな創造力」にもいくつかの側面があるので、まず今回は、実際に作業に入る前段階における彼の創造力のhumbleness(慎み深さ、謙虚さ)について見ていこう。

長大な物づくりの歴史の最後尾にいるという自覚

ミラノ市のほぼ中心にあるスフォルツェスコ城に面したところに、カスティリオーニ兄弟(アキッレと兄のピエールジャコモ)がスタジオを開いたのが今から六〇年前の1961年だった。その後約四十年に渡る輝かしい創造活動を経て、アキッレが亡くなった2002年以降、この場所をそのままの形で文化財として残そうとした未亡人のイルマ夫人らの尽力が実り、2006年にトリエンナーレ財団の庇護を受けて、アーカイブの作成の傍ら、一般の人々の訪問を受け入れるミュージアムスタジオ(Studio Museo Achille Castiglioni)として新たなスタートを切り、2011年からは、アキッレ・カスティリオーニ財団という独自の運営組織が成立して十年が経つ。

私がこの場所を初めて訪れたのは、1998年の初夏だった。ある日本の取材陣の通訳として同行したのだが、その取材は全く予想外の展開になった。カスティリオーニは、あるところで取材陣の質問にやや退屈したのか、急に席を立って部屋から出て行ってしまった。だが、間もなく、モダンデザインどころか、ガラクタにしか見えない物をごっそり持って来て、テーブル上にばらまいたかと思うと、それらを一つ一つ手に取り、そこに読み取るべきデザインのキーポイント(もちろん、単なるフォルムの善し悪しではない)や秘められた知性について解説を始めたのだが、私には、忘れ難い生涯最高の「授業」となった。誰も気にも止めないような些細な物や道具、仕掛け、そうした全てに対し、常に並大抵ではない好奇心の眼差しを注ぎ、理解しようとしてきた彼の思いがひしひしと伝わって来た。「私は君たちよりずっと好奇心が強いよ。」と半ば冗談、半ば自慢げに話されていたが、彼の話を聞きながら、全員が、日頃の自分たちの注意力の低さに恥ずかしくなったものだ。

以下詳述するが、彼は世界中のありとあらゆるタイプの物を研究と教育目的で収集しており、それらに見える創造力の最も重要なポイントを毎回読み取りながら、いつかそれを自分の創造に活かそうとしていたし、我々があの日見せてもらった「ガラクタ」たちも、そのコレクションのごく小さな一部であった。目の前にあるものすべてを決して自明の物として鵜呑みにせず、常にそこにクリティックな視線を注ぎ、解読することが彼のデザイナーとしての、そして世界に対する人間としての基本だったのだ。

真中・右:扉を開けると、一見「ガラクタ」にしか見えないオブジェに溢れているが、全てが素晴らしい教材である。

後日、この「特別授業」が、カスティリオーニの十八番であり、学生相手に、また訪問客相手によく披露していたことを知ることになるが、それは、デザインに限らない、あらゆる創造活動に関わる者が受けるべき貴重な教えであり、当時デザインには全く無知であった自分にも極めて興味深い話だった。デザインと言う仕事が、製品の外観のメーキャップに過ぎないものと思い込んでいた自分には、本来のデザインが人間の生活や行動をここまで緻密に考え、これほど合理的に思考を突き詰めるものであると言うことは驚きだったし、彼の思考の端々に伺えるポエティックな輝きも印象的だった。翌日会ったカスティリオーニの長女に「親父さんぶっ飛んでるね。ポエティックな火星人だ。」と言った覚えがあるが、破格の知性に出会った感動はそれほど大きかったのだ。しかも、当時まだ青二才の若者だった我々に対しても、偉ぶるどころか、彼の話を我々がしっかり理解しているかどうかにすごく気遣ってくれているのが分った。いわゆる「偉い」人だろうが、学生だろうが、お掃除のおばさんだろうが、誰を前にしても変わらない、これほど透明な人格の人に会ったのは初めてだったかもしれない。

その権威意識の決定的な欠如もそうだが、あの日最大の衝撃は、彼が、自分を「膨大な数の物や道具が作られて来たこの長大な歴史の最後尾に」いる人間として認識していることだった。「自分」が独りで作るのではないのだ。人類の物づくりの歴史をそっくり引き継いで、それとともに、その助けを借りながら、創造を進めて行く[1]。このスケールの大きな謙虚さ(humbleness)を持っていることに強い感銘を受けたのを覚えている。「記憶と関係を持つこと」[2]の重要さは、彼自身強調していた点だが、カスティリオーニは、太古から現在までの長大な創造の歴史としっかりつながって、その歴史に支えられた創造力の大いなる謙虚さがそのまま豊かさになっていた。個人の傑出度を競うことにばかりみな夢中になる現代社会において、個体としての成功以上に種の生存こそを使命として生きている植物たちのような創造者の姿がそこにはあった。そして、そのために、彼は日々、身の回りにある物、世界にある物たちを片端から観察/分析=解読しては、自らの腐葉土(humus)にしていた。カスティリオーニの「控えめな(humble)」創造力は、物の世界の豊潤な腐葉土(humus)によって育まれ形成されていたのである。

物の解読作業

カスティリオーニは、一つ一つの物を前にして、贅沢なマテリアルなどには関心は示さず、「何よりも、物の中にある知性、それをつくっているプロジェクトの中に秘められている知性」[3]を読み取ろうとした。具体的な物を見つめながら、実は、非物質的な思考の部分を読み取っていたのだ。自然物、人工物の区別なく、どんな物でも、今ある形をとるようになるには、それなりの理由と根拠が多々あり紆余曲折があった訳であるが、カスティリオーニは、自分でも言うように、物の解読作業のなかで、こうした要因を一つ一つ解明しながら「創造過程を後ろ向きに遡っていく」[4]。あとでも触れるが、物や創造の根源へと降りて行く(そこまで考え抜く)[5]と言ってもいい。

ここで言う知性、知恵と言うものは、単に個人のデザイナーの思いつきというよりは、「ある文明のなかで培われた知恵、それを扱う人々の身振りが長年の間に到達した合理的な物のつくり」[6]であることが多い。私が先に「ガラクタ」と呼んだ「匿名デザイン」のオブジェや道具たちは、例外もあるが、まさにそうした文明の知性が生み出したものが多く、ある文化の中で繰り返される身振りから生み出された物や道具には、個人ではなかなか到達しようのない完成度がある。

実は少し年上のブルーノ・ムナーリ(1907−1998)も全く同種類の観察/分析をあらゆる物に対して実践していた人で、著書『モノからモノが生まれる』には、その際に彼が従った分析基準が列挙されているが[7]、カスティリオーニも全く同様の基準を自分の視線の中に設定し、それに沿って、各々の物や道具が生活におけるある必要に対してどのような解決方法を提供しているか、その知恵の度合い、その成功度、あるいは無駄の有無、製造に使われるテクノロジー、工程の合理的な度合い、コスト、マテリアルとその特性を活かした機能の関係などを考えながら、物を次々に「スキャン」して行ったと思われる。そして、ムナーリが多様な物に施した分析の結果を「分析シート」として残しているように、カスティリオーニも物によっては、観察ポイントを簡単にまとめた「診断書」を残している[8]。以下、具体的な例を挙げながら、彼がどんな形で物を解読するのかを見てみよう。

物が成立する決め手(主要要素)

カスティリオーニは、自らが情熱的な物の解読者であっただけでなく、その熱をいつも他人にもうつそうとしていた[9]。1993年に退官するまで、彼は長年トリノ工科大学とミラノ工科大学で教鞭をとったが、大学にメアリー・ポピンズ風の大きな黒い鞄を持って来て、そこから手品師のように次々と物を取り出しては(特別なものだけではなく、本当にありとあらゆる物が考察の対象とされていた)、目を丸くした学生達の前でまるで魔法のような授業が展開され、具体的な物から複雑な思考や概念が驚くような明瞭さで次々と紡ぎ出されて行ったという[10]。授業に立ち会っていた人々は、それをまるでショーのようだったと回想している[11]。

また、何かを取り出しては、その物を成り立たせている一番の決め手(これをカスティリオーニは「主要要素」と呼ぶ)がどこにあるかを学生に問いただしていた[12]。例えば、(これは、筆者自身がよく使う例だが)腕時計を例にとってみよう。腕時計のデザインと言うと、すぐ文字盤とバンドのデザインを思い浮かべてしまうが、腕時計というタイポロジー(既に百年以上続いている)を成立させている決定的な「デザイン」(主要要素)は、時計を手首と言う位置に持って来たことにある。それまでは、懐中時計という形式であり、男性が背広の下のチョッキのポケットに入れていたから、時間を確かめるには、まず上着のボタンを外し、ポケットから懐中時計を取り出し、蓋を開ける必要があった。腕時計は、服装を乱すこともなく、瞬時にいつでも時間を見ることを可能にし、それが「デザイン」の決定的な要素となって、このタイポロジーが百年以上も継続することになった。一方、その後無数に作られた腕時計のデザインは、カスティリオーニやムナーリが言う本来のデザイン、ないしプロジェッタツィオーネと言えるものではなく、基本的に文字盤とバンドの色と形と素材を取り替える装飾作業にすぎなかった。Apple Watchですら、未だにこれを越えるデザインではない。腕時計が本当に進化するには、誰かが手首よりも優れたポジションを発見するのを待たねばならないのかもしれない。

右:懐中時計は時間を見るまでにかなり手間がかかった。

物の中に潜む知恵を精確に読み取る

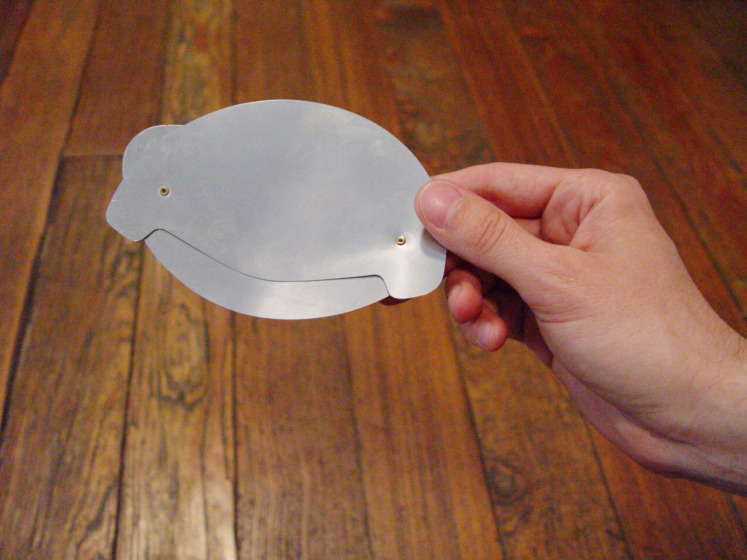

カスティリオーニが物の解読の例としてお気に入りで良く見せていたものの一つに、写真のフィルムを切り抜いたサングラスがある。見た目も魅力的だが、解読者としての彼は、好みではなく、物を成立させている客観的な要素を精確に読み取って行く[13]。

・くるくると丸くなろうとする素材の特性を最大限に活かしている。

・非常に軽いが縁が若干補強されていることで、装着するとかなりしっかり安定し、多少動いても全く安心である。

・何より、サングラスとしての機能を十分に果たす。

・ほぼ一種類の素材なので機械的に簡単にくり抜けるため、極めて安価に出来る。

・丸めてそのままフィルムのケースに入れれば、携帯も可能。

このような理由で、インダストリアルな製品としては極めて優れているとして、カスティリオーニは、このサングラスを是非コンパッソ・ドーロ(金のコンパス)賞[14]に推薦したかったそうだが、結局作者が分らず断念したそうだ。

真中・右:収納は丸めてフィルムのケースに。(但し、これはカスティリオーニのコレクションにあるオリジナルではなく、現在入手可能な同類の製品)

最少限の要素でつくること

次によく紹介されるのが、スイスの酪農家ではよく見かける乳搾りの際に使うスツールである。乳搾りの作業の時には、牛乳を入れる容器で手が埋まっているので、椅子をいちいち手でもちたくない。そこでスツールを腰に縛り付けるようになっているのだが、ここで特徴的なのは大抵の場合、脚が一本しかないことである。だが、実際、この一本脚と自分の二本の脚と合わせて三本あれば、作業において十分安定して態勢を保つことが出来る。それ以上要らないのだ。カスティリオーニは、この製品の座面が滑らかな曲面を持って美しく仕上げられていること、折り畳みの可能性があることなどにも触れるが、彼にとってここで最も重要な要素は、「最少限の要素でつくること」という原則であった。

ムナーリも前掲書において、ミヒャエル・トーネットがデザインした、たった六つしか部品のない椅子を例に挙げて、「最少限の要素でつくること」の重要さを強調しているが[15]、彼にとって「最少限の要素でつくること」は、当然コストの倹約につながる意味でも重要なポイントであったが、それだけではない。そこには、手作業ではない、目に見えない頭の作業が沢山かけられており、そうやって「最少限の要素で」実現された製品(の見えない部分)に、彼は真の美しさを見ていた。プロジェッタツィオーネにとっての美しさは、単に見た目の美しさではない。むしろ作り方の正しさや、優れた知恵、筋が通っていること、カスティリオーニもムナーリも、そうした目立たない「控えめな」部分にこそ美を見いだす目を持っていた。

転用という知恵

それから、もう一つ、必ず彼の見せる匿名デザインの道具がある。それは、石工や石を扱う彫刻家の目を保護するためのゴーグルだが、よく見ると茶漉しのフィルターをそのまま転用しているのが分る。金網に半球形の型をプレスして茶漉しのフィルター部分を作る訳だが、それを一つずつではなく、二つ並べて切り抜いたものに縁をつけて紐を掛けてあるだけで、全く異なる道具を生み出している。カスティリオーニ兄弟は、既存の物やその部分をそのまま別のコンテクストに置き換えて使うレディメイド(見立て)という手法をことさら愛し、よく使っていたが、これは、第四回で詳述するように、太古からある非常に「控えめな」創造の知恵であった。

歴史的社会的要因

また、物、そしてそれを生み出す創造力が、個々の作り手の才能や技量だけではなく、歴史的、社会的状況によって大きく左右されるものだということ教えてくれる事例がある。 テヘランで見つけた自動車の玩具だが、よく見るとビールのブリキ缶を切り抜いたものを使ってジープそっくりに作られている。豊かでない子供たちが多い社会において、塗装を施すとおもちゃが高くなって買えなくなる。そこで、既に美しいグラフィックの施されたタバコやビールなどの空き缶を切ってそのまま利用するのは、子供たちを思いやる素晴らしい創造力であり、造作も非常に精妙で見事である。言ってみれば、これもブリキ缶に施された美しいグラフィックの「転用」であり、現代であれば、環境を考慮したリサイクル、リユースにもつながるポイントだが、ここで注目すべきことは、やはり創造力と歴史的、社会的状況の関係だろう。ここでは、たまたま玩具が問題になっているが、歴史的状況の中で我々の周囲に生み出される商品、建築、イベント、規則、社会状況、その他が、一体どう言う理由と条件の下で生まれて来たのかを読み取る能力は、自分たちが生きて行く生存能力にとって、決定的な要素である。

フォルムと機能の関係

そして、カスティリオーニがこうした授業の中で必ず力説するのが、物における、フォルムと機能の間の関係である。彼はハンマー、鋏、眼鏡などをいずれも大量に集めているが、これらの(特に前近代的な)道具においては、「フォルムと内容(機能)の間の厳密な論理的関係」[16]がある点に注意を喚起する。こう言ってもいい。これらの道具がある形をしているとき、それらのフォルムは単に美的嗜好によって描かれたものではなく、必ず機能的な動機をもっているのだ。機能とフォルムの間に有機的と言ってもいい関係がある。ハンマーには、アキッレ・カスティリオーニ財団提供の写真にあるように、実に多様な大きさ、重さ、形態があるが、それらはいずれも何をどう言う目的で叩くかと言うはっきりした機能性に準拠して生まれて来た差異である。例えば、(これはカスティリオーニのリストにはないが)日本の金槌には、「両口玄能」と言うのがあって、その槌の片面は真っ平らで、もう一方の面には薄くRが付いている。これはある木工職人の友人に聞いたのだが、木部に釘を打ち込んで行く際に、平らな方が滑らないので、最初はそれで行くのだが、そのまま最後の一撃までやると、木の表面に丸く玄能の跡がついてしまうので、最後の一撃だけは、Rが付いて薄く盛り上がった反対側を使うと言うのだ。これも完全に匿名なデザインだが、実に繊細に機能性が形態に直結されている一例だ。

鋏にしても同じだ。機能ごとに実に様々な形態と大きさがある。カスティリオーニの好きだった例で言うと、床屋用の鋏(すき鋏)には必ず小指を引っかけるベロのようなもの(指掛け)があり、握ってみるとすぐ分るが、この指掛けのあるなしで作業の安定度が決定的に変わってくる。そして、カスティリオーニは、この手の鋏が「すく」ために櫛のような歯を持ち、また心地よい音を生み出す点にも注目する。

一方裁ち鋏(ラシャ鋏)の場合、中指、薬指、小指を収める大きな楕円形の指輪があるが、それは、すき鋏など指輪の小さい鋏類と違って、五本の指全てにしっかり力を入れて握り、また卓上に広げた大きな布を裁つために(手指を布から離して)鋏を水平に滑らせる必要があるからだ。「その仕事のための手の解剖学的な形に従う、決定的に人間工学的なフォルム」[17]なのである。

また、手術用の鋏に至っては、必ず二つのパーツにばらせるようになっているのが特徴だが、それは、洗浄し、煮沸消毒する際に、二つのパーツの間に血など残滓物が一切残らないようにするための知恵である。

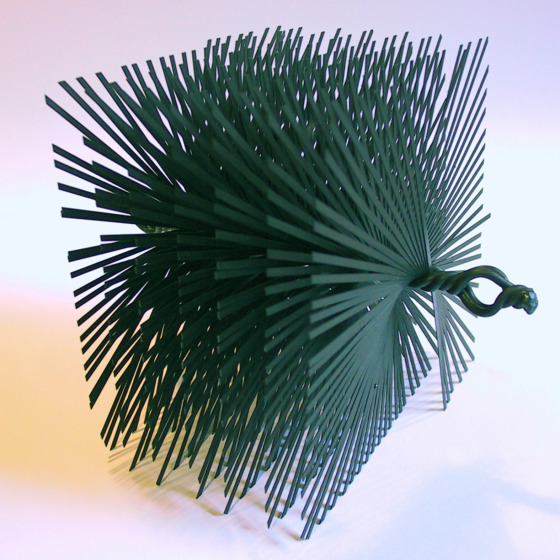

そして、この物の外観と機能の厳密な一致という点においては、前近代までの物や道具のフォルムと機能の関係は、植物など自然物のそれに非常に近かったと言える。植物の場合、全てのパーツがその個体と種の生存のための機能を備えていながら、しかも美しく、無駄な物は一切ない。生存のために必要な機能が、最少限の要素の中に統合されているのだ。カスティリオーニ兄弟やムナーリが理想とした物のあり方(フォルムと機能の関係)もまさにそこにあった。よく彼らのデザインについて「単純さ」(simplicity)と言う言葉が使われるが、それは正確な言葉ではない。むしろ自然の造物がそうであるように「究極の統合(まとめ)」(synthesis)があると言うべきだろう。カスティリオーニがやはり「授業」でよく見せていたオブジェに、煙突掃除のための道具があるが、彼が「現代彫刻みたいだ」と讃えるそのフォルムも、そのポイントは、単なる単純さではない。美的目的ではなく、必要な機能を生み出すための素材と構造を徹底して探求し、余剰部分を削ぎ落とした成果は、マルゲリータの花同様、完成度の高い「究極の統合」(synthesis)なのであり、そこには、「フォルムと内容(機能)の間の厳密な論理的関係」を読み取ることが出来るのだ。

dav

物における、フォルムと機能の間の関係の歴史的変遷を辿って行くと、創造力の歴史の大きな変化を把握することが出来る。物づくりにおいて、機能性を重視した「有用性」の美を謳う機能主義者としては、一七世紀からバークレー、ホガーズ、ヒュームなどが名を連ね、1819年に都市計画家、建築家のヴァインブレンナーが「美はフォルムと機能の完全な一致にある。」と述べた言葉は、まるでムナーリやカスティリオーニのモットーのようにも聞こえるが、一九世紀の前半くらいまで(つまり機械化の本格化するまで)の道具には、基本的にフォルムと機能の間のこの厳密な関係が維持されていた。しかし、機械化が進み、資本主義(そして消費文化)が猛烈な勢いで発展し始める一九世紀末頃から、安全のために機械部分に直接触れないように覆いを掛ける必要があったことなど、切っ掛けとなる理由はいくつかあったが、本質的には、急激に成長する資本主義の圧力の下で、物の外観と内容(機能=技術的な部分)の間に決定的な亀裂が生じ、両者が乖離していくことになった。この現象は、まず作業機械から始まり、やがて全てに広まって行く。フォルムと内容の間の究極の統合作業が外と内に解体され、もはやフォルムが物の本質的な働きや意味を表現しなくなるのである。ここで人間の創造は、自然の創造と決定的に袂を分かって行くことになる。そして、これは、芸術の世界で抽象画が始まり、表象が対象と乖離したこととも並行する現象であり、この時代に創造力の世界に極めて決定的な変化が訪れていたことを示すものであった。

デザインの世界でそれを華々しく体現するのが、1930年代のアメリカにおける、ドレイファス、ローウィー、ティーグらによる「スタイリング」であった。大きな流れで見ると、この「スタイリング」(つまり、機能や内容とは関係なく、性的魅力に近いリビドーを刺激するフェティッシュな色気をもった外観の製作)がその後のデザインの主流になっていくのだが、興味深いことに、ローウィーらより遅れて、第二次大戦後に登場するムナーリ、カスティリオーニ、マーリらイタリアのプロジェッティスタたちは、いずれもむしろ「反動的」に一昔前の物のあり方、自然に近いもののあり方(フォルムと内容の間の究極の統合)を目指すようになる。合理主義を思いっきり呼吸して育ち、工業デザインに携わりながら、彼らのプロジェッタツィオーネの中には、明らかにモダニズムへの批判を含んだ反資本主義的とも言える創造力のベクトルが働いていたのである。

だが、イタリアでも、六〇年代後半から、生活を改善する道具をつくるというよりは、消費主義システムの中で主役となるための記号を生産することに重きを置くデザイン(ラディカルデザイン、アルキミア、メンフィスら)が出て来て主流になると、物のフォルムと機能の関係は再度、そして今度は決定的に断ち切られることになるが、そのような流れのなかでも、プロジェッティスタたちは、自分たちの信条を曲げることがなく、生涯変わることのない創造力を発揮し続けた。

必ず身体を使って解読する

また、我々の前でもそうだったが、今も残っているレクチャーや講演の映像[18]を見ても、カスティリオーニは必ずどんなものも手にとって、いじり、身につけ、音が鳴るものは鳴らし、時には道化まがいに飛び跳ね、飛び乗り、何かを破壊し...とその解読行為は、極めて身体的なものだった。それはなぜかと言うと、ルロワ=グーランも「道具は動作を巡ってしか存在しない」[19]と言っていたように、特に一昔前までの大半の物(道具)のフォルムには多くの場合、動作が隠れているからだ。例えば、石鎚の柄には、原始人が何万年かそれ以上か石器を手に持って繰り返した腕の動作そのものが結晶しているし、先述の鋏類も自分で使ってみて始めてそれぞれのポイントが分る。また、前世紀のもの(1940年製)だが、カスティリオーニのコレクションの中で彼が特に高く評価していた「UFO カップ」というアウトドア用の折りたたみ式コップには、明らかに「水を掬う」両手の平の形がそのまま具現化されている。

外から眺めるだけではなく、身体的に扱ってみることで、道具の起源にある動作を呼び起こし、物の無意識の層に眠っている部分(暗黙知)を読み取ることが出来るわけだが、カスティリオーニやムナーリが創造のプロセスを遡って行う解読作業は、暗黙知として無意識状態で物の中に眠っている知性を明示知として意識化する、物の精神分析と言ってもいいものであった。

暗黙知というのは、物の中だけでなく職人たちが手の中に宿しながら、言語化、意識化されていないレベルの知のことも指すが、職人の(つまり創造力の)暗黙知を意識化することへの関心は、百科全書を編集する際に、パリ及びフランス全土で高い技術を持つ労働者たちをインタビューして回ったディドロ以来、職人たちの(自分の職業に対する)意識の向上を目指して労働者大学まで作ったラスキンらを経て、二〇世紀のプロジェッティスタたちに引き継がれることになる。そこには、いずれも大勢の対極で、強烈な技術(機械)文明の台頭を前に人間の人間らしい創造力を擁護しようとした人々の系譜があった。

この、暗黙知を意識化しようとする傾向自体は、理性が主役になる啓蒙期以来のいかにも近代合理主義的な知性の表れなのだが、それは、明示知の方を重視しようとするのではなく、みな暗黙知⇒明示知というプロセス全体を呼び起こしながら、暗黙知に従う肉体労働を、明示知を操る精神的労働と対等視することを目指していた。そのために、ディドロも自ら様々な手作業的な職業を体験したと言うが、そうした経験を通して手に入るのは、理性的な言語によりその意義と価値を明確に説明された暗黙知であり、同時に暗黙知によって裏打ちされた厚みのある明示知であった。

プロジェッティスタたちも、頭でっかちに出来上がった概念や理論だけを求める人達ではなかった。自分の目と手と耳と全身を使って、生の体験をし、そのことについて意識的に観察、分析、省察を行うことで、初めて真の発見をすることが出来るものであり、それこそが、生きた知恵として身に付くと分っていたのである。ムナーリの創造力の教育メソッドが「アクション⇒観察⇒情報/知識の獲得」と進むのも全く同じ理由からである。ムナーリの有名な言葉に「聞いたことは忘れる、見たことは覚えている、やったことは理解出来る。」というのがあり、そこに指摘される「聞く/見る/実践する」という三つの経験度の区別は、荀子の「不聞不若聞之、聞之不若見之、見之不若知之、知之不若行之」(聞かないことは聞くに及ばず、聞くことは見るに及ばず、また見ることは理解することには及ばない。しかし、理解することは実践することには及ばない。)という言葉を受け継いだものであるが、そこには、作り手だけでなく、全ての人間にとっての実践を通した生の体験の重要さが普遍の真実として語られている。

アキッレと長年共同した経験のある建築家のジャンフランコ・カヴァリアは、この点について、彫刻家であった父ジャンニーノ・カスティリオーニの影響を指摘する。父の工房に通い、そこで粘土をいじり、それが形になり、型が取られ、やがて鋳造されて像が完成するプロセスに幼い頃から親しんだカスティリオーニ兄弟は、どこか、ルネサンスの巨匠たちもそうであったように、物を作ることの本質を小さい頃から身体で覚えていたと言うのだ。

自分でやってみること、この「経験」というものが深刻なほどに貧困化したことについては、既に二〇世紀前半にヴァルター・ベンヤミンが「経験と貧困」(1933)と言う文章の中で「人類の経験そのものが貧困におちいっているのだ。」[20]と嘆いていたが、その貧困化の度合いは、その後数十年を経て、ますます酷くなっている。現代では、どんな情報も瞬時に手に入るが、そこで我々の得る情報はいかなる経験にも裏打ちされていないから、恐ろしいほど薄っぺらく、当然そこには荀子もムナーリも入り込む余地すらない。下に対象物を一切もたない抽象画のように、明示知が暗黙知で裏打ちされていない。あらゆる知識や技術が根っこを失ってしまっているのだが、さらに悪いのは、多くの人は、この「貧困化」された世界に対し嘆く必要すら感じていないということである。

物(創造)の根源へ降りて行く

その辺りの問題への意識を喚起すべく、カスティリオーニが学生達に必ず見せていたものが一点ある。ブルーノ・ムナーリが1953年にデザインしたボール紙製のサングラス「パラルーチェ」(イタリア語では「光を遮るもの」を意味し、カメラの「レンズフード」も指す)である。白いボール紙を切り抜き、左右幅一杯にスリットを入れて、約1㎝幅の庇を持ち上げる角度次第で、目に入る光量を加減出来るようになっており、サングラスとして十分機能を果たすものである。

mde

普通、サングラスのデザインと言うとすぐ眼の前に二枚の色付きレンズを置くことを想定するが、「パラルーチェ」を創造するにあたり、ムナーリは色付きレンズがある理由を問い直した。カスティリオーニ同様、ムナーリも一見自明と思われる部分をまず疑い、その意味を自ら確認せずにはいられない人だった。色付きレンズという「名詞」の中に隠れた「動詞」(動作)をつかもうとしたと言ってもいい。当然、その機能は、目に入る光量を制限することであるが、そのために人はどんな動作をするか。日差しが眩しい時には手を庇のようにかざすものだ。ここで、ムナーリは、表面的な装飾行為には目もくれず、サングラスという道具の「根源」にある動作にまで遡り(そこまで行くと、色付きレンズという物質的条件から解放されるので、創造の可能性は無限に広がるが)、敢えてそのことが分る形で(つまりその動作そのものを模倣して)つくることで、本当にデザインすること(プロジェッタツィオーネ)がどういうものかを伝えようとしていたのである。その意味で、「パラルーチェ」は、カスティリオーニ自身の多くの作品同様、高度に「教育的なオブジェ」であり、カスティリオーニにとっては、最高の教材であったはずだ。

dav

右:眩しい時に手をかざす動作がより透けて見える「パラルーチェ」の二つ目のモデル。(移動教室の一コマ、2019年10月)

次回は、カスティリオーニの一世代下のプロジェッティスタ、エンツォ・マーリ(1932−2020)とその日本人の愛弟子ともいうべき城谷耕生(1968−2020)がそれぞれ九州の波佐見と唐津において行った、伝統工芸の職人を相手にしたワークショップを分析しながら、現在の社会において創造力が深い根をもつ(根源へと降りる)ことの重要さを、さらに広い視野の下に考察してみようと思う。

- 脚注

- 1. スイス生まれの建築、デザインの歴史家、評論家で、ドイツ、オーストリア、イタリア等の大学でも教鞭をとり、ドムス誌などの編集長も務めたフランソワ・ブルクハルト(1936〜)は、カスティリオーニ兄弟を「歴史的合理主義者」と呼んでいた。

- 2. 1989年のアスペンの国際デザイン会議のためのメモより。

- 3. ジャンフランコ・カヴァリア、2005年4月13日、カスティリオーニスタジオにおいて。

- 4. Eugenio Bettinelli, La voce del maestro. Achille Castiglioni I modi della didattica, 2014, p. 148.

- 5. 1982年1月7日の授業では、本当にしっかり説明が出来るまで分析すると小さな物でも三日は掛かると述べていた。(Eugenio Bettinelli, op.cit., p. 151)

- 6. ジャンフランコ・カヴァリア、2005年4月13日、カスティリオーニスタジオにおいて。

- 7. 名前、作者、製造者、大きさ、重さ、素材、技術、知性、コスト、梱包、表向きの機使い道、そこに隠れている身振り、機能性、音、維持管理、仕上げ、耐久性、毒性、どこに美を見るか、流行やスタイリングの有無、社会的価値、脳の技術/手の技術、一貫性、進化、フォルムと機能の関係の有無、最少限の要素で出来ているか、等々。

- 8. 例えば、アメリカで作られたと思われる折りたたみ式のステンレス製のコップ「UFOカップ」について簡明な分析メモを残している。「1940年製。作者は不詳。/恐らく米国で生まれたトリックカップの一種。/(多分もともと第一次大戦中軍用につくられた)/マテリアルはステンレス。/このオブジェには、使用期限がなくいつまでも使える。/この(カップに見るような:括弧内筆者)最終的表現のまとめ方を見ていると、人間と素材の多様な関係の可能性について思索を進める助けになる。/畳まれている休止状態から稼働状態(飲むための状態)に移行させるためにそれを扱う手の動きがこのプロジェクトを成立させる決定的な意味を持っている。」

- 9. Concealing ‘design’, una conversazione con Franco Raggi,in Flare, 1992

- 10. Eugenio Bettinelli, op.cit., p. 13.

- 11. ibid.

- 12. 註7のフランコ・ラッジとのインタビューで、「それらのどこに “デザイン” が隠れているかを、学生たちが理解出来るかどうか見てやるのさ。」と語っていた。

- 13. これについても、全く同じことをムナーリが言っている。(ブルーノ・ムナーリ著『モノからモノが生まれる』みすず出版、2007年、100頁。)

- 14. コンパッソ・ドーロ賞は、1954年以来、イタリアのインダストリアルデザイン協会がその年のイタリアの優秀なデザインに与える賞で、世界でも最も歴史があり威信のある賞。

- 15. 『モノからモノが生まれる』134−135頁。

- 16. Sergio Polano, Achille Castiglioni, tutte le opere, Electa, 2001, p.448

- 17. Eugenio Bettinelli, op.cit., p. 154.

- 18. 1989年のアスペンの国際デザイン会議における講演の映像や、ミラノ工科大学における授業を撮影した1992年の映像(Achille Castiglioni – progetto e produzione, Studio Azzuro, 1992)がその様子を良く伝えている。

- 19. アンドレ・ルロワ=グーラン著『身振りと言葉』ちくま学芸文庫、2012年、376頁。

- 20. ヴァルター・ベンヤミン著『ベンヤミン著作集1 暴力批判論』晶文社、1969年、100頁。

PROFILE

Yosuke Taki

多木 陽介

アーティスト、批評家